广东人上缴养老金占全国近一半,究竟是怎么一回事?

时间:2023-04-14 17:05:49

广东总体发展那么不平衡,有些地方穷得叮当响,还要上缴那么多税收,而江苏发展那么好,上缴税收却没有广东多,这难道公平吗?有网友表示,江苏地区很早就制定了市帮市,先进帮落后的帮扶责任制,而广东就一直吸血式地培养珠三角地区,特别是做足了广州和深圳的名片。江苏上交国家财税是不到广东60%,但返还的比广东还多。其实,广东一直有区域帮扶的政策,扶贫干部每年都没有少派遣。在这之前,广东地区上缴的税收也只是固定比例,剩余都是自留。广东能发展起来,和国家给的政策和区位优势有很大的关系。东西南北中发财到广东,一度成为全国人民心中的经济指南。

广东人上缴养老金占全国近一半究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

广东总体发展那么不平衡,有些地方穷得叮当响,还要上缴那么多税收,而江苏发展那么好,上缴税收却没有广东多,这难道公平吗?

有网友表示,江苏地区很早就制定了市帮市,先进帮落后的帮扶责任制,而广东就一直吸血式地培养珠三角地区,特别是做足了广州和深圳的名片。

自己忘了全省共同发展的责任,却回头责怪发展平衡的省份。

江苏上交国家财税是不到广东60%,但返还的比广东还多。

而且江苏是农业大省,农业产值比广东多几百亿,多转移也是因为农业补贴的缘故, 虽然这几百亿,从工业和金融业的角度来看,没有什么了不起的,但是以农业产业来看,差距还是很大的。

其实,广东一直有区域帮扶的政策,扶贫干部每年都没有少派遣。

例如广州是属于三级财政,除了和中央分享之外,还要上缴大部分税收给省财政。

现在更是要拿出部分增值税给其它省份。

广东地区的税收贡献也不是一开始就这么高的,而是在94年后实行分税制以后,才逐渐被提升比例,而这背后也有土地财政收入的功劳。

在这之前,广东地区上缴的税收也只是固定比例,剩余都是自留。

广东能发展起来,和国家给的政策和区位优势有很大的关系。

当时我们参考了安徽大包干的模式,中央不给地方钱粮,但是给了沿海地区很多优惠政策,让广东等沿海省份放手发展经济。

特别是广东,因为和香港相关度高一些,获得的政策和关注也是最高。

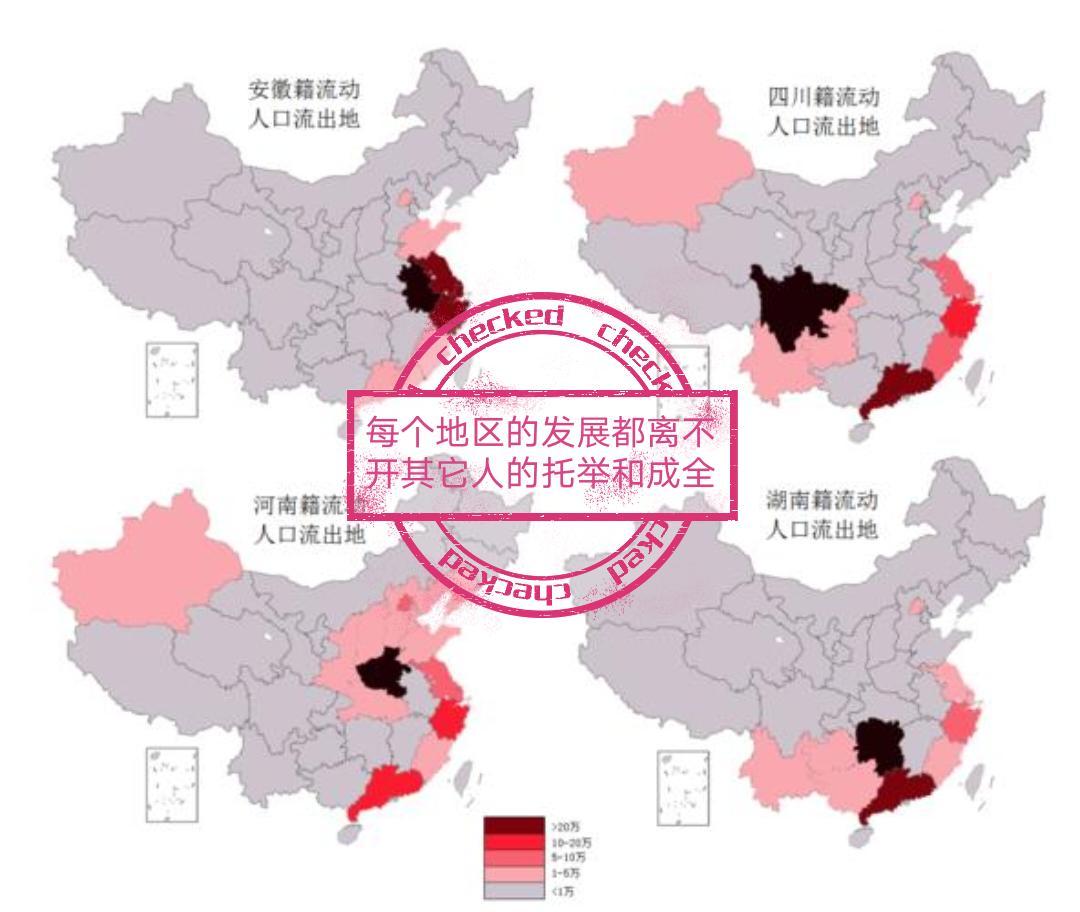

结果是,广东地区几乎吸干了其他地区的劳动力市场。

东西南北中发财到广东,一度成为全国人民心中的经济指南。

沿海地区因为好的国家政策和区位优势而富得流油,但是中西部却因为大量劳动力的失去,经济变得更加脆弱。

而作为中国经济的桥头堡的广东,有两个特大城市,三个特区,还享有大湾区政策的照顾,多个因此受益的领先城市。

所以,上缴的税收也自然多一些,可谓是取之于民,用之于民。

有人说在广东赚钱,在广东花完。劳动者的另一面就是消费者本身,劳力的主要输出省份,也就意味着消费者的失去。

因此,过去中西部经济不发达的原因,很大程度上就是因为劳动力和消费力的双丢失,而沿海地区则为此获得充足的消费力支持。

但是作为一个国家,不可能看着这么严重地区发展失衡而无动于衷。

于是在94年开始实施分税制,根据各省的经济结果差异,合理制定统一征收比例,然后国家再根据需要进行转移支付。

换句话说,那些上缴税收多的地区,并非是它们养了全国人民,而是全国人民养了它们。

通过有形的手的调控,保证其它被吸血地区不会落后太多。

但由于某种层面的操作,劳动力还是不断往珠三角地区输送。

也就是意味着赚在广深、花在广深。

新生代更是如此,很多都是月光族,很少像他们父辈一样存下钱来"转移支付"给家乡。

虽然我们一直在提倡科技是生产力,但是"人矿"才是根本所在。

而且科技提升生产力的效果,从全球范围来看,也已经停滞很久了。

所以,21世纪发展的关键是什么,还是"人才"。

哪个省份能吸引到大量的劳动力,也就是意味着吸引到充足的消费者,劳动力再生产获得保证,资本扩张也就是顺理成章的事情了。

举报/反馈

广东人上缴养老金占全国近一半相关阅读:

对话董克用:养老金改革的关键是打破省际边界、做到全国统筹

本期嘉宾:中国人民大学教授 董克用

随着老龄化的深入,养老金缺口问题引起广泛关注。传统养老模式越来越难适应养老趋势的发展,更多的人认识到基本养老金无法满足自己退休后过上体面生活。年轻人如何构建老龄化时代的生存指南?搜狐财经就此专访了中国人民大学教授董克用。

董克用介绍,多层次的养老金体系为居民养老进行保障,目前我国已经基本建立该体系,但发展不平衡。第一支柱基本养老金已经基本建立,覆盖面广;第二支柱职业养老金发展稍微滞后,企业年金参与比例不到10%;第三支柱个人养老金试点不尽如人意。

在他看来,第二支柱职业养老金发展滞后主要是因为企业在社会保障方面负担过重。“企业需要缴纳相当于个人工资总额45%-50%的社保费用,大多数企业没有能力和积极性构建第二支柱职业养老金。”

“由于社保缴费率高,以至于实际中很多企业按照最低标准给员工缴纳社保,不利于劳动者未来的发展。”董克用还表示,基本养老金面临较大挑战,部分地方养老金发放完全靠中央财政补贴,且区域之间的社保缴费率差异大,不公平。

而以投资增加养老金收益是帮助解决养老金缺口问题的重要举措。董克用表示,过去养老金投资强调稳健和保本,但是伴随着不少国家和地区开始执行零利率或负利率,养老金的投资观念应该有所改变。“即便把上世纪20年代末30年代初的大危机考虑上,资本市场的回报比仅把钱放在银行储蓄要好得多。”

董克用建议推动养老金投资走向国际,分享其他国家的发展红利;同时避免对养老金收益一年一考,发挥养老金的长钱作用;此外,他还建议鼓励专业性养老公司的发展,多建几个有能力承接基本养老保险的篮子,进而为养老金投资收益的提高做保障。

搜狐财经:传统养老金模式很难适应当前及未来的养老趋势,养老模式如何发展才能适应人口结构变化?

董克用:国际上有两种养老金模式,第一种是现收现付制,即代际抚养,儿子养老子,最早于19世纪末在德国实行。该模式易建立、受益快,可以实现再分配,多缴多拿。但是随着人口老龄化的加重,劳动力的减少,年轻人的负担变得很重。

20世纪70年代,第二种模式——完全积累制建立,智利优先进行了试验,即员工在职期间开设个人账户,给账户存钱,等退休后就用该账户存的钱和投资增值的钱来养老。

完全积累制不涉及代际抚养问题,也不受老龄化影响。但是,如果账户资金打理不好,或是个人活到100岁之久,未来养老的钱可能不够。

为缓解养老压力,国际上出现了四种方法:一是延迟退休;二是在职一代多缴费;三是退休的老人少拿;四是国家财政弥补。但四种办法都有局限性,于是发达国家开始探索新的模式——多支柱养老体系。

第一支柱公共养老金,采用现收现付制,由政府托底,目的在于反贫困和抵御长寿风险;第二支柱职业养老金,由企业主导,企业通过建立职业养老金增强对人才的吸引力,且享受税收支持。第三支柱个人养老金,国家通过税收优惠甚至补贴来鼓励员工在职期间为自己存钱。

很多发达国家没有面临较大的老龄化压力,就在于他们很早建立了多支柱的养老金体系。

搜狐财经:现在多支柱养老体系在中国处于什么阶段?

董克用:目前中国已经基本搭建了多层次的养老金体系,但是发展不平衡。

其中,第一支柱基本养老金已覆盖9亿多人口,覆盖面很广。第二支柱职业养老金发展稍微滞后,特别是企业年金,只有2300多万职工参加,不到10%。第三支柱个人税收递延养老金才刚刚开始,于2018年5月1日开始试点。

目前退休的城镇居民和拿城乡居民保的人群加起来近3亿,都是靠第一支柱来养老。未来我们要加快速度发展二、第三支柱,为年轻一代的养老做好准备。

搜狐财经:二、三支柱建设发展所面临的最大挑战是什么?

董克用:企业年金比例低,主要是在第一支柱城镇职工基本养老保险中,企业的负担太重。

长期以来,企业缴费相当于工资总额的20%,后来降到19%,2019年降到16%。再加上医疗、工伤,失业,以及住房公积金等其他社会保障费用,往往一个企业需要缴纳的费用相当于个人工资总额的45-50%。

为什么企业负担这么重?第一,现在退休的这一代人,年轻的时候没有缴纳养老金,其养老金却由现在工作的一代人负担。不合理,这一批人应该由国家来负担。

这一代人创造的价值一部分是工资,一部分转化为国有资产。所以现在国家通过财政补贴和划拨国有资产来充实养老金很正常。这将逐渐降低企业的缴费负担,让企业有能力去建立第二支柱。

第二,和国际相比,中国对二、三支柱发展的税收优惠力度不够,企业和个人没有动力。

第三,国内资本市场还不完善,限制太多,运行管理机制也不够好。比如,只能在国内投资,不能走向国际;对收益一年一考,使得养老金从长钱变成了短钱,不利于投资收益的提高。

第三支柱试点一年多,发展不尽如人意。主要有几个原因:一是时机不好,赶上了个税制度改革,基本上月薪1万的人,不需要交税,所以税收优惠对建立第三支柱缺乏吸引力。二是程序复杂,产品制约了发展。三是税优到后端力度也不够大。

搜狐财经:您之前表示可以通过金融创新促进第三支柱发展,在金融创新这方面,可以有哪些尝试?

董克用:第一,范围上要覆盖全体经济活动人口,不要太限制,只要是经济活动人口,有收入就可以加入。

第二,税收优惠更大力度,国家对低收入者参与个人养老金进行补贴,比如,个人存10块钱,国家可以补给1块钱,提高公众参与个人养老金的积极性。

第三,金融创新需要有提供公共服务的平台。第一步进行税收优惠;第二步,采用账户制,个人可以用账户的钱直接在APP上购买银、证、保等三家的产品。第三步,金融机构提供好产品,做好长钱的管理,让老百姓每年都能看到收益,这样大家的积极性就会提高。

此外,还要完善资本市场。

我们不仅要在国内投资,还要走向国际。美国、加拿大、新加坡等大量的国外养老金,在中国改革开放的进程中,为发达国家的老人赚取了养老金。中国也应该利用世界经济的发展,使中国老百姓的养老金得到合理回报。

这是一个系统工程,每个环节都不可以少,在发达国家,养老金和资本市场发展可以形成良性的互动,资本市场越发达,养老金越能够保值增值,养老金越保值增值,资本市场越完善。

搜狐财经:有专家表示,中国社保基金最大的挑战是长期的贬值风险?

董克用:长期贬值风险需要专业人士来打理。从国际资本市场看,虽然近年来有很大的波动,特别是2008年金融危机之后,但是整体来看,即便把上世纪20年代末30年代初的大危机考虑上,资本市场的回报较好,比仅仅把钱放在银行储蓄要好得多。

搜狐财经:与国际相比,中国的养老金更加不可持续,养老金的制度改革越拖越难,您怎么看待?

董克用:主要是第一支柱城镇职工基本养老保险遇到挑战。截至目前,我们的养老体系看上去是现收现付+完全积累的制度,但是社会统筹和个人账户两个账仍混在一起使用。

而且中国是省级统筹,有些地方个人账户的钱已经用光了,完全靠中央财政补贴。

未来改革第一支柱的关键是全国统筹,打破以省划分的办法。

在改革初期,大的政策是一致的,但是各省分开执行。在执行的过程中,出现了一些问题,比如缴费率的差异。

有些地方缴费率高,特别是东三省等没有钱的地区。有些地方就很低,如广东、浙。此前,最高和最低之间的缴费率差6个百分点,不公平。以至于在实际中,很多企业按照最低标准给员工缴费。

未来通过全国统筹,税务统一征收,可以做实缴费基数,进而降低缴费率。

此外,财政补贴不能少,该补多少补多少,该增长多少增长多少,国有资本该划多少划多少。三管齐下,让基础养老保险回归到反贫困,抵御长寿风险的定位上。

搜狐财经:全国统筹一直在说,但是现在迟迟未落地,且省际互补争议很多,您怎么看这种情况?

董克用:不止中国地区之间经济发展不平衡,全世界各国都不平衡。但是绝大多数国家,基本养老保险都是全国统筹,为什么呢?因为它不以地方的经济发展水平为依据,更多回归个人,在缴费端和待遇端以个人的工资收入为基础来计算。

按照个人工资作为缴费基数,这个事情就解决了。管理体制统一、资金池统一,才是真正的统一,即中央直管,职工走到哪就业交社保,依据统一公式来算,老百姓还有什么意见呢?

搜狐财经:面对这种老龄化趋势,怎么看待养老金的高风险和高收益?

董克用:随着养老保险缴费比例的降低,人口高峰时期出生的人开始退休。所以,第一支柱养老金的增长潜力不大,我们要把眼光更多地聚焦在二、三支柱上。

二三支柱跟资本市场相连,风险程度高,对资本市场参与者的要求越来越高,我们不能再像当年那样,一定要保本、要有收益,因为现在国际上有些地方已经执行零利率或负利率。

另外,当前专门从事养老金管理的人才不足,真正命名为养老金管理的公司目前为止就一家,其他都是挂养老保险的称号。在混业的情形下,政府的优惠政策很难实现。

我们国家要适应这种新的变化,鼓励专业性养老公司的发展。社保基金就是一个很好的例子,模仿了二三支柱,发挥长钱的作用。

还要在体制上做改进,处理好风险和收益的关系,风险一定是有的,但机制好,风险就小。表面看没风险,每年都赚2%,结果还没跑过通胀和工资增长,那就没有意义。

搜狐财经:您觉得国际上现在有哪些关于养老金资产管理的模式,中国可以从中学习一些什么呢?

董克用:国际上有很多成熟的养老金管理模式,最好的是加拿大,它在上个世纪末进行改革,请最好的、最有经验的金融界人士,实现了养老金长钱的运营机制,投资收益很好。

我国现在的重点是要多建几个有能力承接基本养老保险的篮子,为将来基金的投资收益提高提供保障。

举个例子,养老金融的知识很多人都不了解,当前我们可以提供几个模板,让年轻人、中年人和老年人有不同的养老保险产品的选择,同时国家应对此提供指导。

相关文章