吴尊友:全球新冠大流行已趋于结束,究竟是怎么一回事?

时间:2023-04-14 15:47:59

新冠肺炎疫情已连续两年打乱全球民众的正常生活,如何彻底终止这场大流行成为人们心中越来越强烈的期盼。近段时间,一些来自国外的研究不断传递出这样的声音——“奥密克戎传播力强但毒性弱的特点已呈现出‘流感化’的趋势,新冠病毒给全人类造成的危害似乎在逐渐降低”。我们是否有理由对在不远的将来彻底终结新冠疫情抱以乐观的态度?就相关问题,《环球时报》记者近日独家专访了中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友。

吴尊友:全球新冠大流行已趋于结束究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

【环球时报记者 樊巍 陈青青 曹思琦】新冠肺炎疫情已连续两年打乱全球民众的正常生活,如何彻底终止这场大流行成为人们心中越来越强烈的期盼。近段时间,一些来自国外的研究不断传递出这样的声音——“奥密克戎传播力强但毒性弱的特点已呈现出‘流感化’的趋势,新冠病毒给全人类造成的危害似乎在逐渐降低”。我们是否有理由对在不远的将来彻底终结新冠疫情抱以乐观的态度?就相关问题,《环球时报》记者近日独家专访了中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友。

“奥密克戎不可能是‘大号流感’”

环球时报:国外现在有种声音,认为奥密克戎传播力强但致病力弱,越来越像是“大号流感”。对此,您怎么看?

吴尊友:奥密克戎不可能是“大号流感”,因为它感染的部位和流感是不一样的,它造成临床症状的严重性和流感完全是两个级别。流感病毒的感染部位是上呼吸道,而新冠病毒的感染部位是下呼吸道。上呼吸道感染很少会引起肺炎,除非久病不治,拖了很长时间,这种情况下少数患者会引起肺炎。而下呼吸道感染多数人会出现肺炎,包括感染奥密克戎毒株。此前天津的数据显示,在361例感染病例中,有42%的感染者有不同程度的肺炎症状,这个比例已经很高。

出现这么高比例的肺炎患者,如果不是因为我们的疫苗发挥了保护作用,病人病情的严重性会大得多。因为有疫苗“打底”以后,感染者具有一定的免疫力,所以症状就会轻很多。此外,就是我们国家的反应比较快,当病人刚刚确诊尚未出现症状,或是仅仅是轻症的时候,所有病例都会住院治疗,这和欧美国家不一样。在国外,没有症状或者症状较轻的,根本就不会安排住院治疗。这也就是我们国家从2020年6月北京新发地出现疫情后几乎没有死亡病例的原因——因为我们治疗的早。

放眼世界,奥密克戎造成肺炎的比例较高,除中国外,其他国家因奥密克戎导致的重症率、病死率远比流感要高得多。以美国为例,奥密克戎毒株流行期间,其造成的死亡人数,甚至远远高于德尔塔毒株流行期间造成的死亡人数。流感造成死亡的比例还是比较小的。所以奥密克戎不可能是一个“大号流感”。如果把它当成“大号流感”来看的话,会淡化疫情,削弱人们对它的重视程度,对疫情防控非常不利。

环球时报:1月19日,顶级医学学术刊物《柳叶刀》发表了美国(华盛顿大学)健康指标与评估研究所(IHME)主任默里的一篇论文。该论文预测,新冠病毒全球大流行即将结束,3月将成为关键时间点。请问您如何看待这种观点?

吴尊友:我认为这篇论文中表达的观点不太准确。这篇论文的作者是一名统计学家,是数学模型领域的全球顶级专家,他对生物学以及病毒的了解并不是特别清楚。他是根据流感来提出这种假设——如果此前的流感能在两年之内结束,那么新冠已流行两年,应该到了要结束的时候。他是基于这种逻辑来展开分析的,但因为流感和新冠有很多不同,他的这种假设有一些要接受现实挑战的地方。首先就在于感染流感后免疫力维持时间通常能达到一年,而感染新冠后免疫力维持时间一般在3到6个月左右。其次就在于新冠病毒的变异很快,差不多每天都在变。而流感病毒的变异是有规律性的,且变异周期较长,通常是一年一变或几年一变,在这一年或几年内,病毒的变异若仅在“亚型”内,不会影响交叉保护。所以,从病毒变异的特点以及从新冠流行两年的规律来看,“3月份成为新冠疫情世界大流行结束的关键时间点”这种观点,科学的依据是不充分的。

“新冠病毒流行的趋势肯定会减弱”

环球时报:您的判断呢?

吴尊友:今后一段时间内新冠病毒流行的趋势肯定会减弱,因为每一种新毒株的流行在到了高峰以后总会下降,奥密克戎在南非已开始出现下降趋势,在其他国家经过一段时间流行后也有下降迹象。如印度在去年4月、5月德尔塔毒株大流行后,有一段时间处在较低的流行水平,我们当时还在研究为什么印度的疫情突然就降低了,现在第四波疫情发生以后,印度的疫情又升上来。再如日本,在去年东京奥运会期间,疫情比较严重,但在奥运会结束后,疫情一下子呈现大幅度下降趋势,我们也试图解释为什么日本的疫情突然就平缓了,然而,全球第四波疫情来袭时,日本的疫情突然又升上来。新冠病毒就呈现这样一个流行规律,它一波流行峰过去后必然有下降的时候,所以从全球角度而言,3月或者未来一段时间流行趋势减弱,这种可能性是存在的,而且这种可能性是很大的。

全球新冠这一轮的大流行是有几个重要因素促成的,一个是冬季比较适合新冠病毒的生存和传播;第二个是冬季的节日比较多,感恩节、圣诞节以及新年,人们都会聚集,等到冬季过去,人们回到工作岗位,促进流行的因素也就减少了;第三个因素就是变异毒株的奥密克戎传染性比较强,特别是既往感染过或接种过疫苗的人也会感染、传播。

环球时报:有观点认为,根据病毒进化的特点,病毒的传播力越强,其毒性越弱,致病力也就越弱,到最后会呈现“强弩之末”的态势,直至与寄主和谐共生,请问这种观点是否科学?

吴尊友:这种观点把几个问题混淆而谈了。新冠病毒的传染性与致病性,在生物学上并没有必然的联系,它更多的是从社会学的角度来看这样一个问题。以我个人理解,这种传染性越强,致病性越弱的反向关系,更多的是社会性因素。以新冠病毒、“非典”还有中东呼吸综合症这三种呼吸道传染病为例,它们都是冠状病毒,但病死率是完全不一样的。新冠的病死率不到2%,非典的病死率大概在10%左右,中东呼吸综合症的病死率大概在34%,在三种冠状病毒当中恰恰是病死率最低的新冠,对人类造成的影响最大。

为什么会出现这种情况?主要是因为病人的症状如果比较轻的话,就不容易去就诊,就像我们前面讲的奥密克戎一样,它造成症状较轻的患者不容易去就诊,反而更容易传染给家人,传染给社会。但如果感染以后就出现重症的情况,病人很快就会去住院,病毒传染给他人的机会自然就会降低,病毒的传染性就减弱了。传染性是和人的社会行为有关的,交流越频繁,人口越密集,传染性就越强,而患病的严重性会限制病人和社会之间的互动能力。

所以,“传播力越强,其毒性越弱,致病力也就越弱”这种说法在生物学上基本是不可能实现的,它更多的是从社会学的角度来看这样一个问题。我个人不认为新冠的流行最终会呈现这种趋势,新冠病毒的变异,至少到目前为止也看不到这种规律,未来会不会出现呢?我想这种观点可能过于乐观了。

“对付新冠病毒,要通过综合的方法”

环球时报:新冠病毒不仅可以感染人类,还可以在动物中传播,因此有观点认为,人类可能永远也无法彻底终结新冠的流行,将与病毒长期共存,请问您如何看待这种观点?

吴尊友:应分为两个层面来表述这一问题。第一个就是新冠与人类共存,目前看来应是永久性的。第二个就是新冠流行的严重程度和规模将取决于人类与新冠斗争的程度。应该说新冠病毒会永远存在,只是流行水平会不一样。

现在难以判定的是,它是像目前这样维持一个高水平的流行,持续影响人们的生活和社会经济的发展,还是可以通过人类的智慧,运用科学技术能够把它控制在一个地方性传染病的流行水平,不再影响人们的生活和工作及社会活动。我们现在难以确定未来新冠流行的程度,这要依赖于我们对新冠科学认识的水平,以及人类防控疫情的技术水平和能力。

环球时报:近一段时间以来,在我国多地暴发的疫情中,感染者基本上都是轻症和无症状感染者,为什么会出现这样的情况?

吴尊友: 近期轻症和无症状感染者的增多有两方面的原因,其中一部分是由于奥密克戎的感染者其本身的症状可能相对比较轻,但不论是感染奥密克戎,还是德尔塔毒株,感染者都出现症状比较轻的情况,这是由于我国的疫苗接种,在70%到80%的接种人群中已产生一定免疫力,虽然这种免疫力不能完全阻止感染,但却使得感染者的症状大大减轻,或者根本就不显示症状。

无症状感染者的增多确实也增加了防控工作的难度,因为在发现疫情后想要把传播链理清楚就更难了。但应该看到,疫苗在控制疫情方面发挥的作用是巨大的,感染者的症状减轻了,需要医疗照顾或者发生重症、危重症甚至死亡的病例大幅度减少,也就减少了医疗的负担。所以疫苗仍然是我们控制新冠,包括奥密克戎最重磅的“武器”。

环球时报:世卫组织相关发言人1月24日在回复《环球时报》记者问询时表示,当全球疫苗接种率达到70%时,就意味着大流行最关键时期已过去,请问中国是否有这样的时间表?

吴尊友: 目前看来,世卫组织这一说法是值得商榷的。在第四波新冠疫情大流行发生以前,德法英等欧洲多数国家的两针疫苗接种率都已超过70%,包括美国的疫苗总体接种率也是在70%以上。这里就存在一个问题。原来我们所说的接种疫苗实现群体免疫的概念,在奥密克戎出现以后,因为突破病例的发生使得群体免疫的概念受到挑战。

如果新冠的变异毒株,多数都具有免疫逃逸能力的话,想要通过接种疫苗实现群体免疫从而终止新冠疫情的大流行,这个方法就不再适用了。所以说“70%的疫苗接种率就意味着大流行最关键时期已经过去”这个说法本身就是有问题的,我们国家已经达到70%了,但只要有病毒具有逃逸性,还是会感染,这一轮天津疫情感染的病例当中多数都是接种过疫苗的,疫苗只是让感染者的症状更轻了。现在已不能用疫苗接种率这样一个指标来制定新冠大流行终止的时间表,因为它是很复杂的,没有一个单独的方法能把新冠控制住。现在要通过综合的方法,疫苗毫无疑问是对付包括奥密克戎在内的新冠病毒最重要的重磅武器。还有严格的公共卫生措施,良好的个人卫生习惯,及时的医疗干预,中西医结合,预防加治疗这些手段综合的应用才能够控制住新冠的大流行。

“‘动态清零’是到目前为止最佳的防控方式”

环球时报:国外媒体一直试图从各种角度攻击中国的“动态清零”政策,为什么说中国的“动态清零”仍然是应对疫情最佳方式?如果要调整目前的“动态清零”,可能将会依据什么标准?

吴尊友: 实际上中国的“动态清零”政策使得中国的疫情比全世界的平均水平低出几百倍。全球目前因为新冠流行失去生命的人数很多,仅美国一个国家因为新冠累计死亡人数就达到了92万余人,而我们只是在早期武汉暴发新冠疫情时出现了几千死亡患者,在武汉的疫情结束以后,几乎再未出现感染新冠死亡的病例。这些数据足以证明“动态清零”不仅对疫情防控、减少死亡病例行之有效,同时对社会经济的发展也是非常有效的。 中国人民现在的生活应该说是非常幸福的,人民普遍有安全感,虽然说局部疫情的暴发会对少数人造成一些影响,但是从全国一盘棋的角度而言,疫情的防控,世界上没有哪个国家能像中国这样成功,应该说“动态清零”政策是到目前为止最佳的防控方式。如果我们没有找到一个新的方法能够确保病毒输入后不造成大范围传播,没有一个更好的办法能够控制住疫情的话,动态清零的策略暂时也不会调整。

栏目主编:秦红 文字编辑:李林蔚 题图来源:新华社 图片编辑:邵竞

来源:作者:环球时报 樊巍 陈青青 曹思琦

吴尊友:全球新冠大流行已趋于结束相关阅读:

张文宏:感染性疾病挑战不止新冠,眼前的目标是做好这件事→

刚刚过去的这个周末

第一届国家传染病医学中心

感染合作论坛暨首届东方国际感染病学术周

(Oriental ID week)在上海举办

张文宏教授

作为国家传染病医学中心“掌门人”

邀请了来自国内各领域的

权威专家学者参会

作为“东道主”的他自然是异常忙碌

昨天(4月2日)下午

会议茶歇期间

张文宏教授抽空接受了

新民晚报记者的采访

▽

“会议规模很大,论坛很多,这也是因为感染学科内涵丰富,需要跨学科、跨领域的合作与交流。”张文宏开门见山,点明此次办会的初衷。他告诉记者,大多数普通人对感染科的认识,还只停留在新冠疫情,其实,感染科医生的工作还包括很多方面。“除了不确定的新发传染病挑战之外,细菌耐药、以及肿瘤、移植等带来的感染风险也将成为常态。与一般性的感染不同,对于耐药细菌的控制是临床面临的一大挑战。”

早在疫情刚刚暴发的2020年,张文宏教授曾在某次采访中说到,“当新冠大幕落下,我会非常安静地走开。大家该追剧追剧,该干嘛干嘛。”如今,人们的确回到了如常生活,新冠疫情的影响逐渐消散,但纵观人类发展史,各种各样的传染病从未停止出现,因此,临床医生、公共卫生工作者、科技工作者还不能彻底“走开”,但眼光已慢慢从新冠身上移开,工作重点变成提升能力,应对各类感染与传染性疾病的长期挑战与不确定的未来大疫情挑战。

他谈到,国家传染病医学中心成立后,进一步强化了病原学诊断能力的建设,加快了临床研究能力的建设。此外还和疾控体系充分合作,展开了各项慢性传染病消除的研究工作与临床工作,在消除慢性传染性疾病的临床实践中建设学科能力。

眼前的目标就是要常备感染与传染病临床救治力量,建立一支平战结合、适应未来学科发展的高水平公共卫生临床队伍。“战”需动员所有医疗力量,考验公共医疗机构、尤其是基层医疗卫生机构对新发突发与重大传染病的应急响应能力和诊疗能力;“平”时要储备更多科技力量,包括疫苗、检测、公卫措施等方面,促进医防融合,打造临床救治三级体系,推进分级诊疗制度和会诊转诊体系建立,同时建成感染性疾病合作共赢的生态环境。

东方国际感染病学术周将于4月6日落幕。这之后,张文宏教授也将把更多精力投入日常的临床科研工作中来,继续推进结核病、病毒性肝炎等项目。面对大家所关心的新冠疫情会否继续流行的问题,张文宏教授坦言,病毒突变引发的地方性流行还会发生,但我们所面临的公共卫生挑战不仅是新冠,所以更需要利用国家中心这个大平台,探索感染领域新发展格局。

专家:此轮流感高峰基本已过

3月29日,国家流感中心发布了2023年第12周《中国流感监测周报》,数据显示,本周南方省份流感病毒检测阳性率上升趋缓,北方省份持续下降。本周共报告683起流感样病例暴发疫情。记者梳理2023年以来发布的《中国流感监测周报》发现,自流感样病例数据公布以来,本周次实现了首次下降。

“从临床上看,这一数据和临床我们观察到的患者就诊量基本一致。近两周来看,我们的流感病人较前几周有一个明显的下降趋势。”4月2日,云南省第一人民医院感染性疾病与肝病科副主任医师夏铵冬告诉记者,随着确诊流感的人数下降,本轮流感高峰应该已经过去。

哈尔滨医科大学附属第一医院感染科副主任陈国林也告诉记者,“从临床来看,近10天,前来就诊的流感新发患者确实有所减少,此轮流感高峰基本已过,但是随着天气的转暖,要开始注意消化道传染病的发生,比如细菌性痢疾、伤寒等,大家仍然要注意饮食卫生,饭前便后洗手,避免生食,熟食和生食刀、砧板分开。”

“随着气温的逐渐转暖,大家应该更加注重诺如病毒感染、感染性腹泻等,依然要注意手部卫生、饮食卫生等,以免发生消化系统传染病。”夏铵冬也指出。

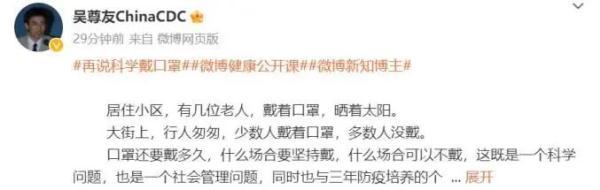

口罩还要戴多久?

吴尊友发声

4月2日,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友就“口罩还要戴多久,什么场合要坚持戴,什么场合可以不戴”等问题在其微博发文。

主要内容如下:

戴口罩,主要是从保护健康的角度考虑,特别是预防新冠、流感等呼吸道传染病流行。

我们先看看当前的疫情形势。中国疾病预防控制中心在其网站公布了截止2023年3月30日的最新疫情信息。3月30日,全国日报告核酸检测阳性人数已经下降到低于3000例,回落到2022年10月份的疫情水平。全国每日报告核酸检测阳性的人基本上是主动检测发现的,而且是全国性流行期间没有“阳过”的人。在院新冠病毒感染者死亡人数上周为零,且已经连续数周为零。可以说,这波已经基本结束。

从世界卫生组织截止2023年3月29日报告的全球新冠疫情来看,自2020年3月以来,全球每周报告新冠发病人数首次下降到10万例以下;全球每周报告新冠死亡人数首次下降到千人以下。无论是发病人数,还是死亡人数,都下降到了新冠大流行以来的最低点。这组数据预示着全球新冠大流行将趋于结束。

流感流行季节即将结束。从中国疾病预防控制中心公布的全国哨点医院流感样病例流感病毒阳性率监测来看,过去三周流感流行已经趋于平稳。随着天气转暖,流感病例数还会进一步下降。

在这样的疫情背景下,我们该如何戴口罩。

各地、各部门、各单位对于戴口罩,目前没有统一的规定。因此,一定要随时随身备用口罩。

对于明确要求戴口罩的场合,比如参加会议,会议举办方要求大家戴口罩的,或者乘坐公共交通工具,仍然要求乘客都要戴口罩的,按照规定执行。

出入特殊机构或场所,比如敬老院,特别是那些在全国性流行期间未出现疫情的机构或场所,一定要遵守机构或场所关于戴口罩的相关规定。

对于没有明确要求戴口罩的场合,比如出入宾馆、商场、乘坐公共汽车或地铁,可以根据本人情况,自行决定是否戴口罩。

在人员密集而通风又不好的场景,比如医疗机构的就诊场所,建议戴口罩。

出现沙尘天气或严重空气污染的天气时,户外活动建议戴口罩。

出现发热或咳嗽等呼吸道症状的人,建议戴口罩。

家有老人或小孩或有抵抗力低下患者的家庭,如果同事出现咳嗽、发热等呼吸道症状的,建议戴口罩。

在公园、大街、社区等宽敞地方,可以不戴口罩。

合理佩戴口罩,保护你我健康。

相关文章