人民日报刊文谈青少年短视频沉迷,究竟是怎么一回事?

时间:2023-04-14 10:25:01

近年来,短视频受到互联网用户青睐,青少年上网看短视频也愈发普遍。然而,由于内容特点、算法推荐、心理机制等多方面原因,不少人感觉刷短视频会“上瘾”。如何有效防止未成年人陷入短视频沉迷,成为一道现实课题。《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,未成年人互联网普及率达96.8%,触网低龄化趋势明显,而未成年网民中经常在互联网上看短视频的比例为47.6%。短视频沉迷极易造成青少年视力下降、注意力不集中等后果,一些不良信息还会产生误导,进而影响未成年人身心健康,危害不容小觑。防范短视频沉迷,是保护青少年身心健康的题中应有之义。帮助未成年人防范沉迷,关键在疏导。

人民日报刊文谈青少年短视频沉迷究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

近年来,短视频受到互联网用户青睐,青少年上网看短视频也愈发普遍。然而,由于内容特点、算法推荐、心理机制等多方面原因,不少人感觉刷短视频会“上瘾”。如何有效防止未成年人陷入短视频沉迷,成为一道现实课题。

《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,未成年人互联网普及率达96.8%,触网低龄化趋势明显,而未成年网民中经常在互联网上看短视频的比例为47.6%。武汉大学中国乡村治理研究中心发布的一份报告显示,在调研的中部省份中,有九成农村留守儿童长期使用专属手机或者长辈的手机,其中近七成儿童用手机看短视频。短视频沉迷极易造成青少年视力下降、注意力不集中等后果,一些不良信息还会产生误导,进而影响未成年人身心健康,危害不容小觑。防范短视频沉迷,是保护青少年身心健康的题中应有之义。

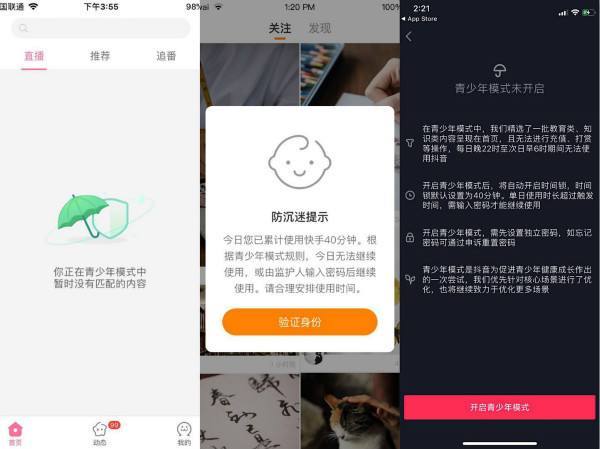

加强监管,营造清朗的网络视听环境,才能更好守护未成年人成长。在制度上,应不断完善相关法律法规,强化网络平台责任。近年来,从出台《网络信息内容生态治理规定》等文件,到新修订的未成年人保护法增设“网络保护”专章,渐趋完备的制度体系为青少年设置起“防护网”。下一步仍须与时俱进,以制度刚性建好“防火墙”。在技术上,应进一步向科技借力,推动责任落细落实。监管部门可利用上线审查、应用管控等实现综合监管,短视频平台等也可运用身份识别、大数据分析等,推动“防沉迷系统”“青少年模式”迭代升级。多措并举、精准施策,才能让监管更加有力有效。

帮助未成年人防范沉迷,关键在疏导。应当真正从青少年的视角出发,多供给优质的精神文化产品。就短视频本身而言,平台和创作者有责任瞄准未成年人需求,多发布、传播健康向上的内容。学校应开展丰富多彩的文体活动,引导学生过精神充盈的生活。对于农村地区而言,公共服务供给相对不足,应着力加强公共文化服务体系建设,让图书、文体设施、社区活动等更可及,为未成年人打开更广阔的精神世界。尤其是对于部分留守儿童,在父母无法陪伴的情况下,如何更好满足他们的心理需求,亟待全社会合力破题,给予他们更多关心与关爱。

未成年人是网络建设的重要主体,防止网络沉迷是未成年人网络保护工作的一个重要方面。近年来,从推进专项行动、深化打击针对未成年人的网络违法犯罪,到围绕有关问题进行重点整治、净化未成年人网络环境,一系列务实举措,凝聚起未成年人网络保护合力。也应看到,构建良好网络生态难以毕其功于一役,引导未成年人科学健康用网也需“授之以渔”。譬如,防沉迷的治本之策,就是提升青少年网络素养。标本兼治、久久为功,既针对新形式、新问题推出新举措,又着力提升未成年人网络素养和用网能力,才能建设未成年人友好型网络空间,助力他们健康成长。

网络空间是亿万民众共同的精神家园。当前,网络应用深度融入人们的学习、工作、生活,每个人都是维护网络环境的责任人、受益人。集聚众智、汇聚众力,营造清朗网络空间生态,确保未成年人健康安全用网,互联网必将更好助力青少年成长进步,让他们的生活更多彩。

来源:人民日报

人民日报刊文谈青少年短视频沉迷相关阅读:

孩子沉迷网络家长无奈,“青少年模式”能管住吗

近来,沈女士有些担忧:读小学二年级的儿子,抱着手机对短视频刷个不停,还沉迷于某款热门移动端网游,家长拿他没办法。

数据显示,2019年我国未成年网民规模达1.75亿。根据《2020中国网络视听发展研究报告》,截至今年6月,我国网络视听用户人均单日使用时长达110分钟。未成年人沉迷短视频、直播及网络游戏的现象愈发普遍。

针对这一问题,已有不少平台在有关部门指导下上线了“青少年模式”,在相关功能以及内容方面进行限定。那么,“青少年模式”如何做到真防真管?

限制时长和充值功能

今年18岁的浩迪(化名),高中时一度沉迷某款热门手机游戏。“尽管高中学习紧张,只要一有时间,我还是忍不住打开手机玩两把游戏。”

后来,游戏界面弹出窗口提示强制下线,浩迪才得知,该游戏发布了“限时令”新规,12周岁以下(含12周岁)未成年人每天限玩1小时,12周岁以上未成年人每天限玩2小时。

浩迪向记者展示的最新系统健康公约显示,目前,该游戏不仅要求所有用户账号实名认证,还对不同年龄段的未成年用户在线时间、充值上限等有更详细的规定。

2019年10月,国家新闻出版署印发《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,提出关于防止未成年人沉迷网络游戏的工作事项和具体安排。同月,根据国家网信办要求,国内53家主要网络直播和视频平台上线“青少年模式”。

目前,除了游戏类APP,多数常见的影音视听类APP都会在打开时弹出提醒,提示可在未登录情况下选择设置“青少年模式”。该模式不仅对每天的使用时长、使用时间段等有明确限制,内容上也做出更适合未成年人观看的调整,例如有短视频平台针对青少年开设专属内容池,主要推送教育类益智性内容。

近年来,青少年向网络主播进行高额打赏、投入巨款充值玩网络游戏的事件时有发生,引发社会关注。记者注意到,在“青少年模式”下用户无法进行充值、打赏等操作,而开启和退出该模式则需要输入密码或答题。

需要家长主动参与介入

此前,已有部分游戏平台推出“成长守护平台”,家长可以帮助孩子申请未成年人账号,同时将自己的账号与之关联。

“家长在守护平台上可以随时查看孩子账号的登录软件、登录时间信息,也可以设置时间管理、消费管理和禁玩规定,系统还会对小号操作提出警示。”一位平台工作人员告诉记者。这意味着,让防沉迷模式真正起作用,需要家长主动参与和介入。

沈女士表示,夫妻俩工作很忙,孩子大多数时间和爷爷奶奶一起生活,隔代长辈的管教有限。经不住孩子央求,自己还是把身份证借给孩子注册了账号。

浩迪也告诉记者,通过借家长账号、身份证注册登录游戏,是他和同学们常有的操作。

一项1990名未成年人家长参与的调查显示,七成受访家长担心孩子可以用其他账号登录,绕过“青少年模式”。七成家长希望优化“青少年模式”的内容池。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为,现在确实存在通过输入解锁密码、跳转账号等方式绕过“青少年模式”的情况,对此家长需要承担起监护职责。“一般来说,家长如果没有给孩子注册账号,可以在把手机给孩子之前选择‘青少年模式’,如果注册用户就是未成年人,应当直接进入该模式。”

多方协作形成监管

今年4月,江苏省消费者权益保护委员会发布报告称,部分直播平台“青少年模式”形同虚设,包括输入密码可轻易延长使用时限、未推出强制实名认证等问题。

报告提出,各直播平台应当积极履行社会责任,为未成年人健康成长营造良好的社会环境,加快推进“注册实名认证+支付前人脸识别”双认证系统。

朱巍认为,平台应尽到责任,在设置“青少年模式”外,还可以通过大数据等方式来判断用户是否为未成年人。

北京锦钟律师事务所创始人阮国忠博士认为,防范未成年人沉迷网络是一个复杂的系统性工程,需要政府主管部门、学校、家庭及企业的多方协作和联动,才能更有效地达到防范网络沉迷、保护未成年人的目的。

阮国忠表示,《网络安全法》《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》《关于开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治的通知》等均对企业的相关社会责任有明确规定。“平台企业在内容池上应当遵守法律法规的规定,做好内容和服务的审核把关,从内容设计、运行规则等方面努力,实质性地改进网络防沉迷的技术手段和措施。”

相关文章