当印度女性开始不愿生娃,究竟是怎么一回事?

时间:2023-04-13 10:00:00

2019年,印度总理莫迪在独立日演讲中曾对印度庞大的人口倍感忧心。他认为,印度人口增长太快了,是“人口爆炸”,影响了国家的持续发展。而如今,印度总和生育率已降至2.1以下,低于维持人口所需的生育更替水平。以孟买为首的大城市,总和生育率早在2016年就低于美国、法国等发达国家;在锡金邦、果阿邦等生育率较低的地区,政府也开始采取生育激励措施。莫迪口中“人口爆炸”的印度,事实上是全球最早推行计划生育且持续时间最长的国家。

当印度女性开始不愿生娃究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

作者丨程靖

编辑丨漆菲

2019年,印度总理莫迪在独立日演讲中曾对印度庞大的人口倍感忧心。他认为,印度人口增长太快了,是“人口爆炸”,影响了国家的持续发展。

而如今,印度总和生育率已降至2.1以下,低于维持人口所需的生育更替水平。以孟买为首的大城市,总和生育率早在2016年就低于美国、法国等发达国家;在锡金邦、果阿邦等生育率较低的地区,政府也开始采取生育激励措施。

莫迪口中“人口爆炸”的印度,事实上是全球最早推行计划生育且持续时间最长的国家。这段历史凸显了女性作为生育主体,在生育和节育上都是最脆弱的人群。印度人口专家认为,该国仍应继续采取措施以降低生育率,这不仅仅是为了延缓人口增长,更是为了保护女性和儿童的福祉,促进该国人口素质的提高,以推动国家经济社会走向良性发展的轨道。

“印度人口已迅速稳定下来”

印度作家斯瓦露普(Swarup)怀孕四个半月了,如果一切顺利,她将在今年8月迎来第二个孩子。斯瓦露普今年40岁,三年前有了第一个孩子,是个女儿。带女儿出门时,她常常收到陌生人的祝福:“祝早日喜得贵子。”

斯瓦露普经常进行反思——自己的出身、受教育程度、职业和收入,让她成为一个尽享特权的印度人:不用过早结婚生育,怀孕后能去私立医院做产检,家中也没有长辈催她生儿子。她知道,周围那些家境优渥、拥有高学历的朋友也是一样,不能代表绝大多数印度人。

斯瓦露普之前住在马哈拉施特拉邦首府孟买。长达10年的时间里,她常常和街头无家可归的孩子们待在一起,给他们义务教学。

如今身怀二胎的她,对“印度人口超越中国”的报道感到心情复杂——她向《凤凰周刊》开玩笑说,“希望我的孩子不是给印度人口数添砖加瓦的那一个。”她直言,许多印度人不会为印度成为世界第一人口大国感到骄傲,“我们国家人太多了。人越多,机会和福利就摊得越薄,环境污染也更严重。”

得知一些国际舆论正热火朝天讨论“中国人口衰退或将拖累经济”时,斯瓦露普开起另一个玩笑:“一些富人们抱怨家里空调坏了,但穷人家里根本就没有空调。你们讨论的是一个关乎第一世界的问题,而我们这里是第三世界。”

孟买疫情封城期间,为了逃离在不算宽敞的公寓里足不出户的生活,斯瓦露普和家人一起搬到印度最小的邦果阿(Goa)——这里位于印度西岸,北临马哈拉施特拉邦,西濒阿拉伯海,以沿海沙滩闻名。她住进一间带着花园的小屋,享受海边湿润清新的空气。

斯瓦露普的家乡孟买也是印度人口最多的城市,那是一座“很像伦敦、纽约和上海”的大都市,以海岸线上鳞次栉比的摩天大楼、金融中心、宝莱坞电影和拥挤贫民窟而闻名。

孟买接纳了全印度追逐梦想与繁华生活的人们,也是印度“人口爆炸”表象的缩影——截至2020年,孟买大都会区人口超过2000万,其中半岛上的市区居住着1200多万人,人口密度高达每平方公里2.1万人。

即将育有两个孩子的斯瓦露普,已经超过了同地区女性的平均值。根据印度卫生和家庭福利部2021年的数据,果阿邦和马哈拉施特拉邦的生育率分别为1.3和1.7。

作为印度最富裕的地区,果阿邦一直是全印生育率和人口出生率最低的地区之一。即便是人口最多的孟买,出生率也在下降——根据国际人口科学研究所(IIPS)的一项研究,1993年至2011年,孟买的生育率从2.5下降到1.4。

这种情况在印度并非孤例:早在2016年,以孟买为首的城市生育率就普遍降至2.0以下,低于美国、法国、澳大利亚、新西兰等发达国家,一度成为印度媒体热议的话题。

这是因为2.0的生育率低于维持人口数量的生育更替水平,意味着在没有农村人口流入的情况下,印度城市将出现人口衰减。通常来说,要维持人口数量,生育率需保持在2.1,但由于发展中国家出生婴儿死亡率较高,生育更替水平应略高于2.1。

到了2021年,印度总和生育率已降至2.1以下。在锡金、果阿等生育率低于或等于1.3的邦,政府近些年来已在研究如何鼓励民众生育。印度人口普查局统计学家高拉夫·潘迪(Gaurav Pandey)接受《印度时报》采访时说,古代生育率下降通常是瘟疫、战争等因素导致的,一旦这些因素结束,生育率就会恢复;但现代因收入和受教育水平提升而降低的生育率,目前不知道是否能恢复。

但对一些印度人口学家来说,不断下跌的生育率并非到了“警笛大作”的时刻,而是印度建国以来计划生育工作成效的显现。

印度人口基金会执行主任普纳姆·穆特雷贾(Poonam Muttreja)向《凤凰周刊》表示,印度人早就预料到本国人口会超过中国,只是中国2022年录得人口负增长,让这一天来得比预期更快。

她认为,印度人口增速显著放缓,如今已降至生育更替水平以下,标志着“印度人口已迅速稳定下来”,接下来应将生育率稳定至1.8的水平。“在我看来,这说明印度和中国一样,在经济发展和教育、医疗体系建设,以及计划生育服务上的投入取得了成效。”穆特雷贾说,“这是令人欣慰的成果,印度应该继续走这条路。”

目前,印度人口大邦中仅有比哈尔邦的生育率还维持在3.0,为全国最高,但相比于几十年前也有了显著下降。52岁的家庭主妇米塔丽·辛格来自北方邦诺伊达,她告诉《凤凰周刊》,自己是在22岁结的婚,婚后生了3个孩子,同龄女性一般生育2-4个孩子。而她的母亲15岁时就生了第一个孩子,长辈里生育最多的人有8个孩子。

首个实施计划生育的国家

印度次大陆人丁兴旺的景象,到底意味着繁荣还是负担?这样的争论早在莫卧儿帝国时期就已出现。

1784年,印度西南部的一位官员视察了德里和阿格拉邦附近英军入侵后的焦土,忧心忡忡地说,“这里已经看不到麦穗成熟的土地了……当地政府役务繁杂,加上天干物燥,百姓凋匱,村庄寥然无人。”

到了英国殖民统治时期,来自东印度公司的官员认为,庞大而不断增加的人口是英国治理有方的表现。然而,19世纪60年代起不断发生的饥荒,让殖民地官员忧心起剧增的人口与有限资源间的矛盾。

随后的近百年间,仰仗马尔萨斯主义的英国殖民地官员秉承着“用饥荒消灭低端人口”的手段,通过指责印度人口过剩来掩盖殖民统治的缺陷,从而激发印度民族主义者截然对立的思想,即应该用发展工业生产来抵消人口增长的压力。

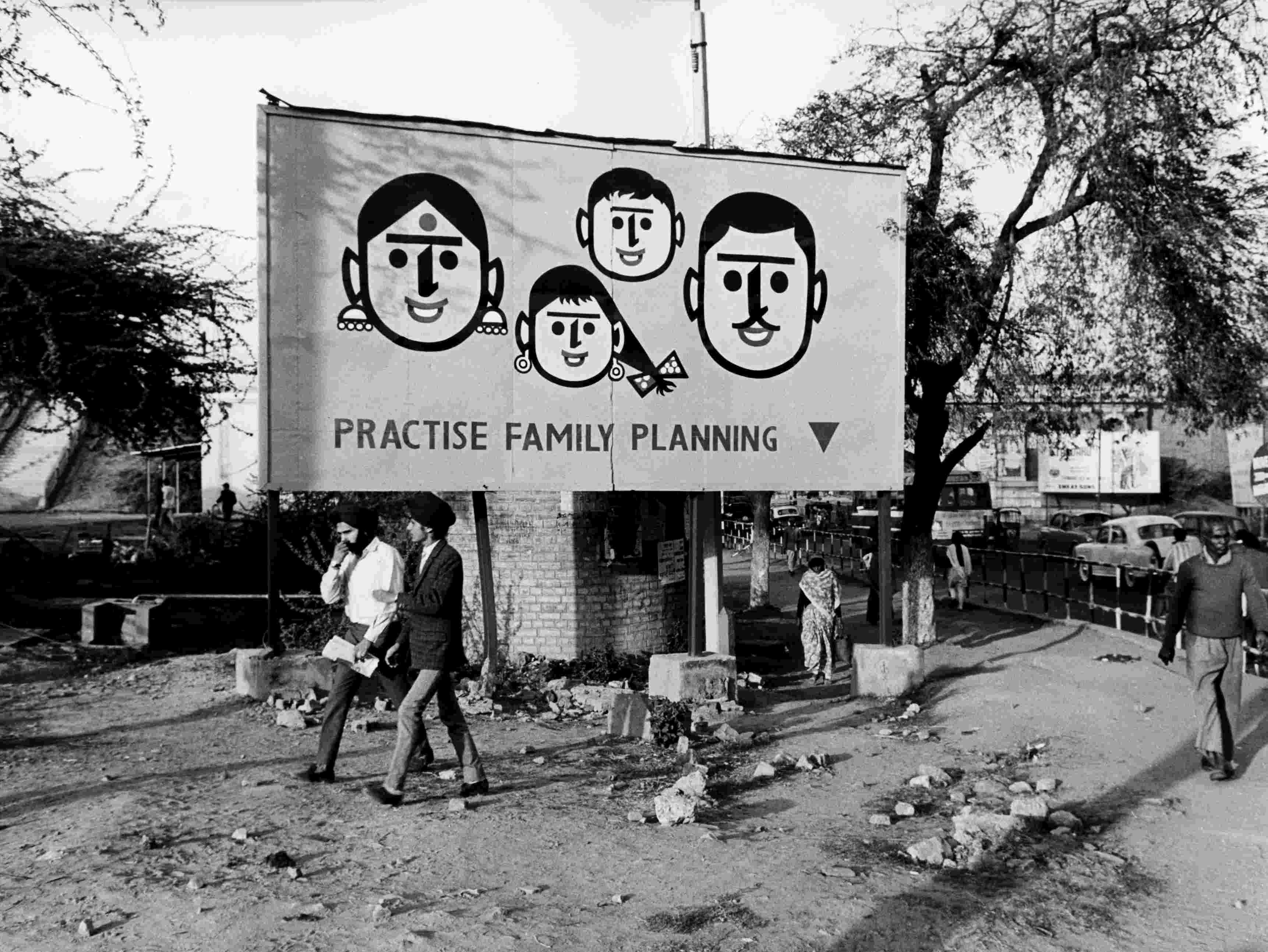

无论如何,从20世纪20年代到50年代,印度人口从每年增加1%飙升至2%。印度独立后,当时的尼赫鲁政府意识到控制人口的必要性:1949年,印度设立了第一个计划生育协会(Family Planning Association),1952年推出国家计划生育计划(The National Family Planning Program),宣传少生少育的理念,还为民众分发避孕器具。

孟买这座城市出发得更早:早在1921年,孟买就建立了印度第一家节育诊所,与英国最早的节育诊所同时开张。该诊所创始人是前威尔逊学院数学系教授拉古纳·卡维(Raghunath Dhondo Karve)。

这位出生于1882年的男士,父亲是印度妇女福利领域的社会改革家东多·卡维(Dhondo Keshav Karve),后者一生倡导保护寡妇权益、反对歧视寡妇,还创建了印度第一所女子大学。

1891年,9岁的拉古纳目睹了母亲因难产离世。或是受到父母影响,拉古纳常常公开表达对计划生育和妇女权益的进步理念,还因此失去了学校教职。在节育诊所开业两年后,拉古纳出版了著作《计划生育:思想和行动》。1927年,他和妻子马拉蒂出版了一本马拉地语月刊,通过媒体倡导女性福祉议题,包括通过避孕药具防止意外怀孕以控制人口等。

尽管拉古纳有关节育的思想被印度国父“圣雄甘地”所抵制,他的月刊出版和思想运动一直持续到其生命的终结。1953年,拉古纳在孟买逝世,而彼时的印度已在实施计划生育的“第一个五年计划”,在城市开展人口教育和节育工作。

印度计划生育政策推行的前十年进展缓慢。上世纪60年代担任世界银行印度执行主任的K·S·拉詹认为,当时印度邦和州一级的官员在计划生育上未有和中央政府相同的紧迫感,一个原因是印度人出于生育问题的私人性持保守态度,另一原因是当时缺乏安全、廉价、可靠又简易的避孕方法,可供广大农村人口采用,训练有素的节育医务工作者也非常有限。

因而,时任总理拉尔·夏斯特里亲自挂帅,负责计划生育的内阁委员会,计生成为仅次于农业生产的最优先事项。

但到了上世纪70年代,时任总理、被称为印度“铁娘子”的英迪拉·甘地宣布国家进入紧急状态,其子桑杰耶(Sanjay Ghandi)发起强制绝育运动,在印度的计生历史上写下了黑色一页。有记载称,1976-1977年,各地政府通过警察动员男性公民实施输精管结扎术并对抗议者实施暴力。

在现金和食物的激励下,当时的穷人和低种姓群体或多或少成为了强制节育的参与者。今年38岁的媒体编辑莎鲁(化名)来自北方邦贡提那加(Gomti Nagar),她向《凤凰周刊》回忆说,由于她出身中产家庭,长辈们彼时的收入超过了能领取现金奖励的收入标准,某种程度上“幸免于难”、未受影响。

强制措施推行的两年间,印度绝育人口从270万上升到830万,绝大多数是男性,其中数千人死于拙劣的手术。民众的不满与愤恨不断累积,导致英迪拉·甘地和国大党在1977年大选中落败,“绝育运动”宣告结束。但它给印度人留下的心理阴影,让此后几十年的计生工作遭遇重重阻力。

上世纪80年代,时任湖北省计划生育办公室副主任项金安曾前往印度考察,他在当时的见闻录里写道:“印度朋友特别强调,他们的计生工作虽然开展得早,但因几经反复,使得这项利国利民的工作遭受不应有的挫折。因此直到现在(1980年代),全国接受避孕的人还不太多。”

绝育成为女性“上刑”活动

项金安在见闻录里记录下上世纪80年代初印度计生工作的“形象化宣传”。一部由计划生育协会制作的科教影片,描述了四口之家(两个小孩)和七口之家(五个小孩)家庭不同的生活图景:四口之家养了一头奶牛,每天清早挤出的牛奶,一家人喝不完,还有剩余;而七口之家养了一头同样大的奶牛,每天清早挤出的牛奶只够五个人喝,夫妻俩只好看着孩子们喝,自己喝不上奶。

影片中,四口之家一家人生活得很富足,逢年过节坐着小车上街,前往商店购买衣服、玩具等,总是满载而归;七口之家则生活得比较艰难,每逢节日,夫妻俩只能骑破旧的自行车上街,前面坐的是小孩,后面背的也是小孩。“到了街上,人们以为是玩杂技的来了,围上去看热闹。在商店里,给大孩子买了衣服,就不能给小孩子买玩具。回家的路上,孩子们哭的哭,叫的叫,好不忧愁。”项金安写道。

影片想宣传的观念无非是“少生优生、小家庭生活更好”。但在实操层面,却面临诸多阻碍。印度妇产科学会联合主席库马里(S Shantha Kumari)认为,印度民间普遍存在一种错误观念,即男性绝育或接受输精管结扎术会影响男子气概,因此男性普遍不愿接受节育。项金安也记录道,一些工厂当时为有意绝育的工人设立激励机制,男性得到的奖金通常比女性多一倍,还额外附送假期。

目睹了英迪拉·甘地时期计生运动失败的印度政府,意识到给男性节育带来的灾难性政治后果。从那以后,节育工作的主要对象变成了女性。

2014年11月,印度中部恰蒂斯加尔邦的一处“绝育营”,发生了一起因手术操作不当导致15名女性死亡的事故,死者除了刚分娩不久的孕妇,还有贫血、哮喘和糖尿病患者,许多人来自贫困农村、身体状况不佳,却无人在绝育手术前为她们做体检。尽管事件成因包括卫生条件差、药物污染,以及执行绝育手术的医生背负了过高的指标,但外界认为,绝育工作成为针对女性的“上刑”活动。

此类事件屡见不鲜。据印度官方统计,2017-2018年全国实施的147万例绝育手术中,只有6.8%是男性。而在出现上述惨案的恰蒂斯加尔邦,女性绝育率为46.2%,男性绝育率仅有0.7%。

十年前,印度实施的绝育手术占到世界总量的约三分之一,仅2012年就有460万妇女接受绝育手术,其中77%从未使用过其他形式的避孕措施。活动人士说,印度没能给女性提供一种现代且临时的节育方法,这对女性来说是一种“胁迫”。

印度政府的数据显示,2003年到2012年,全国有1434人因绝育手术而死亡。可以想见,死者中绝大多数是女性。

穆特雷贾对此批评道,包括印度在内的很多国家,男性在计生问题上根本没承担起和女性同等的责任。“每种避孕药都有副作用,唯一没有副作用的就是避孕套,但男性认为,使用避孕套会减少乐趣。这很荒谬。难道反复堕胎、生育过多孩子却养不起他们,哪样不比性快感不足来得负担要大?更不用说绝育手术,相比于男性结扎只要10分钟,女性接受绝育手术要全身麻醉,比男性困难得多。”

印度“人民卫生运动”(Jan Swasthya Abhiyan)发起人南迪说,“如果政府计划生育工作方向不发生根本性变化,不更强调男性绝育,女性就会继续受苦。”

无论节育还是生育,受害者大多是女性。世界卫生组织等联合国机构发布的一份报告显示,2020年每两分钟就有一名女性死于与妊娠或分娩有关的并发症,约70%的孕产妇死亡案例发生在撒哈拉以南非洲。

而在2020年,印度的孕产妇死亡率为103/10万。积极因素是,这一数据从2000年到2020年下降了73%,但仔细来看,仍显示出巨大的不平等:在经济发达的南部喀拉拉邦,孕产妇死亡率仅为19/10万,比美国还低;北部的阿萨姆邦则高达195/10万,是前者的十倍以上。

“生育应该由女性自主决定”

斯瓦露普提及的“第三世界问题”,指的是印度庞大的年轻群体在分享到经济红利前,从未过上体面、有尊严的生活。尽管印度是当今世界经济增速最快的国家之一,但就业市场规模相比逐年增加的年轻人口数量,仍是杯水车薪。

新冠疫情加剧了这一现象:国际劳工组织(ILO)的报告称,印度失业率从2018年的4.9%上升到2020年的7.5%。其中很多是大学毕业生。更不用提,如今印度65%的人口在35岁以下,18至35岁人口有6亿之多。但印度年轻人的劳动参与率在全体劳动人口中的占比仅为19%,年轻女性更是只有5%。

让斯瓦露普心情复杂的,是她看到许多孩子因虐待、毒品问题或不负责任的父母而流落街头,众多年轻人缺乏工作机会,经济困难始终没法解决,过剩的精力无处消耗,让暴力和极端主义事件有所上升。“人毕竟不是牲口,要把这么多年轻人转变为国家的优势,是要在他们身上投入资源的。”斯瓦露普说。

与这些孩子们打交道时,和后者产生的情感连结让斯瓦露普不堪重负。她最喜欢的一个女孩名叫迪娜(化名),后者因为失去父亲而流落街头。斯瓦露普将迪娜送进儿童福利院,但迪娜不喜欢福利院的生活,逃了出来。除了志愿者的课,迪娜没有机会接受任何教育。后来,迪娜嫁给一个同样流落街头的男孩,生了孩子,却经常被家暴,最终她离开了丈夫。如今25岁的她独自抚养两个孩子。

“迪娜是个很可爱的女孩,跟我认识的时候她只有8岁,可以说我是看着她长大。”斯瓦露普说,看到迪娜的遭遇,自己心都碎了,但很难责怪这样一个女孩为何要嫁给如此糟糕的丈夫,“她是一个孤儿,你给她爱,她就会回应。她的生活看似是自己的选择,却始终源于贫困,她别无选择”。

在斯瓦露普看来,印度在儿童和妇女福祉方面存在系统性缺陷,“人不是数字,是生命。额外的人口出生时,他们会被怎样对待很关键。”

家住印度孟买的汉语教师潘美丽也常常思考,如果生儿育女,能给孩子带来怎样的生活。潘美丽1992年出生于孟买一个普通家庭,父母直到第四胎生了儿子,才停止生育。

潘美丽向《凤凰周刊》回忆说,小时候父母收入不高,一家六口的生活很拮据。“我们一家人每年夏天会去印度北部,那里是父母的老家,除此之外哪都不去。我母亲总在路边摊买衣服,商场什么的就别想了。他们也不鼓励我和同学出去玩,觉得浪费钱。我读大学二年级时,家里才有了第一部手机,我和双胞胎姐妹共用,有时候家人们也会用。”

2013年,潘美丽来到天津师范大学学习中文,在校期间第一次吃上“过去觉得昂贵”的麦当劳。“现在我会和母亲说,那时候你们经济条件不好,养这么多孩子,让我们一起吃苦,值得吗?”潘美丽说,她和上一辈人在观念上有代际差异,“我不想让我的孩子吃苦。我一个人吃苦就够了。”

潘美丽面临的代际差异,一定程度上是“印度当代女性不断增长的见识和父母保守的传统观念”间的矛盾。潘美丽的家庭来自婆罗门种姓,尽管种姓制度在1950年就被废除,但传承两千年的等级制度在老一辈人心中仍然根深蒂固。

让她苦恼的是,父母曾提醒她不要找其他种姓、非北部出身的男友,否则可能会和她断绝关系。这一警告,让潘美丽在国外留学时拒绝了很多男生的追求,而回到孟买后,不同种族、阶层混杂的都市生活,使她更加无法理解父母的执念。但无论如何,长年的防备与克制,让潘美丽与结婚生子的想法渐行渐远。

父亲的大男子主义做派也让潘美丽对婚姻心生恐惧:平日里家务事只有母亲一人承担;父亲性格冷酷,脾气不佳,家里出了事似乎全是妻子的错;母亲作为全职主妇,没有经济来源,当父亲失去收入,家里便捉襟见肘。

“最近我母亲生病了,父亲不得不在家做饭。母亲竟然对我说,你看结婚还是好事,生病了有人帮你承担家务。”潘美丽对此嗤之以鼻,“我和她说,你不生病的时候,就不希望有人来帮你吗?”

此外,孟买的养娃成本也高到令人咋舌。不久前刚从新德里搬来的同事,为孟买的住房成本叫苦不迭。她的另一位同事刚把孩子送去国际幼儿园,一学期的学费约合1万多元人民币,即便这位同事的丈夫是程序员,夫妻俩每月收入超过2万元人民币,依然直呼“压力太大”。“要知道,除了学费还有其他开销。孩子在学校也会和同学做比较,别人有的东西自己不能没有。”潘美丽感慨道。

如此一来,潘美丽的人生规划更集中在自己的事业上。2023年9月,她将前往北京继续攻读汉语教育博士。谈到长远规划——和母亲口中“丈夫的房子就是你的房子”相反——她希望拥有一套自己的房子。

印度人口基金会执行主任穆特雷贾笑言,相比其他避孕方式,让女性接受教育,或许是最好的“避孕药”,“教育能推迟女孩结婚的年龄,帮助女性拥有参与经济的技能和知识,印度也能从年轻人口中获得红利。当更多女性开拓职业道路后,印度的生育率还能进一步下降。”她认为,在印度庞大的年轻人口基数上,即使每对夫妇只生育一两个孩子,也会推动人口增长。

斯瓦露普认为,印度社会许多腐朽落后的观念要通过未来一代又一代人改变。“未来生育应该由女性自主决定,不论生与不生、早育还是晚育。假如40岁的我被长辈勒令生孩子,还必须一直生,直到生出男孩,这种晚育有什么意义呢?”

三年前大女儿出生后,斯瓦露普和思想同样进步的丈夫决定给她创造一个新姓氏。“这是因为,我们夫妻二人的姓氏很大程度上透露了我们所属的种姓和宗教,我不希望我的孩子未来还被这种可耻的、将人分化的标签所定义。”

当印度女性开始不愿生娃相关阅读:

透析印度人口真相!印度人口超越中国,经济也将超中国?

大家好,欢迎关注九变调研室。

最近一条新闻刷屏了,印度人口可能超过了中国。2022年末,中国人口是14亿1175万。而根据联合国数据,去年印度人口推算为14亿1200万,比中国多了25万。

其实,早在2019年,《联合国世界人口前景报告》就指出,最晚2027年,印度将超过中国,成为世界上人口最多的国家。到2050年,中国人口将降至11亿,而印度人口将超过15亿。

从目前的态势来看,这一天,可能会提前到来。

但是,有个情况,可能要颠覆大家的认知。那就是,如今印度的生育率,也不容乐观,虽然还没到我们这种负增长的程度,但也已经无限逼近红线。现在的印度,早就不是我们印象中那个拼命生生生的国家了。

那么,这一切是如何发生的呢?要归功于印度的计划生育?还是因为印度人开窍了?印度的人口能给它的经济发展带来足够红利吗?未来印度的长期经济增长预测是怎么样的,会超过中国吗?今天我们就来探究一下,印度人口问题的真相。喜欢的朋友,还拜托大家点赞关注支持,谢谢大家。

下面,我们正片开始。

还记得2020年疫情刚开始的时候,大家开玩笑说,封控了这么多回,两口子被关在家里,可能又要多很多小宝宝。结果呢,这三年证明了,生孩子这件事情,和夫妻是不是关在一起,没有半毛钱的关系。

我们“惊喜”的迎来了人口负增长时代。可能有朋友会问,人少了真的不好么?我国地大物博,资源总量丰富,但一平均下来就没了,人太多还卷生卷死,所以需要控制人口。计划生育不就是这么来的么?

但是,大家不要忽略了人口结构的问题。

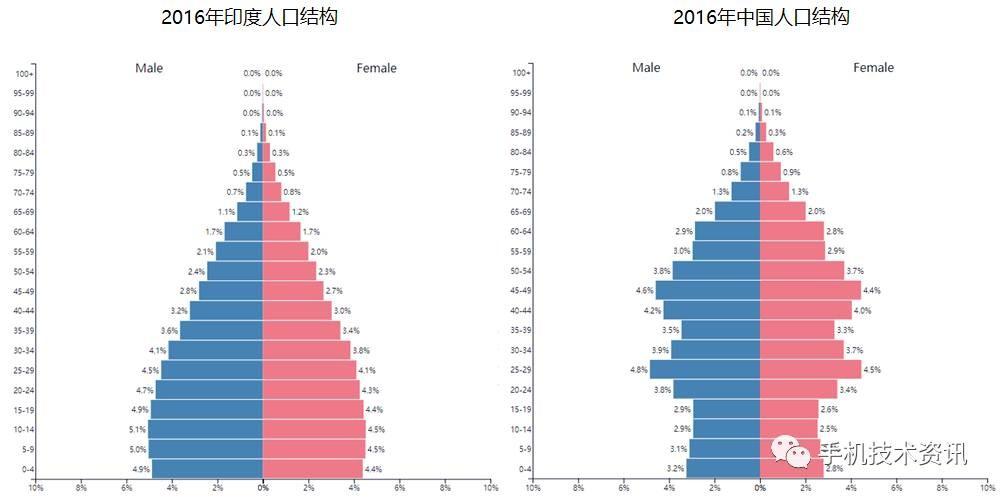

我们先来看看这方面曾经的正面教材——印度的人口结构金字塔。之所以说它是曾经的,后面会详细解释。

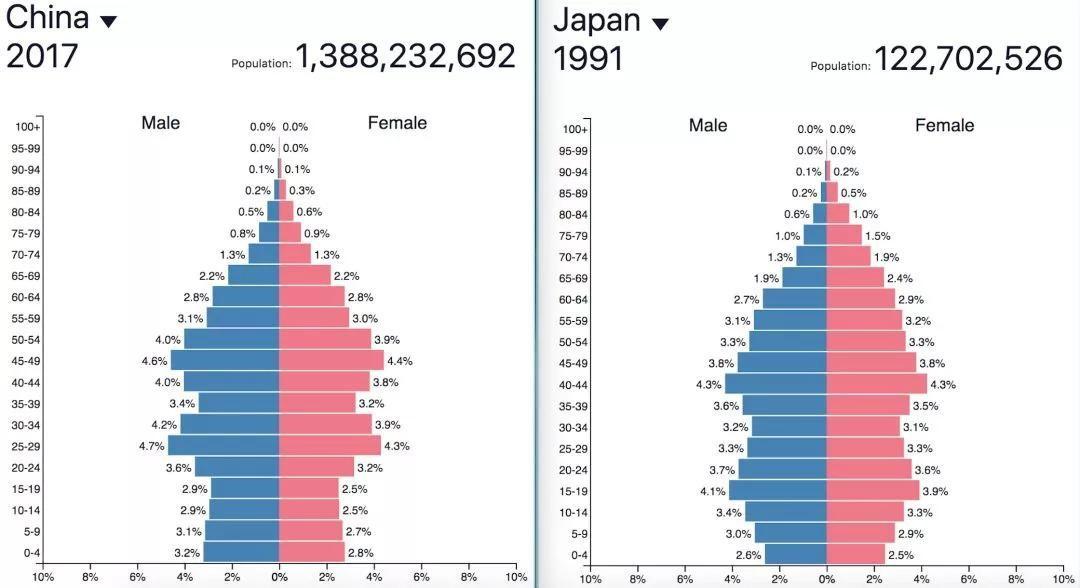

2016年时候的印度,还是一个比较漂亮的金字塔。大家想想,人在什么年龄段最能创造社会价值?毫无疑问,是20-50岁,这时候可以堪称是壮劳力。所以塔的中段,越粗越好。

此外,人长成壮劳力,需要20年,所以塔底也是越粗越好。而且,考虑到不是每个孩子都能长大成人,何况印度儿童死亡率还有点高,所以,塔底最好要比成年段更粗一点。

因此,这张图已经暴露出印度的问题了,大家不难发现,2016年的印度,塔底已经在变细了。

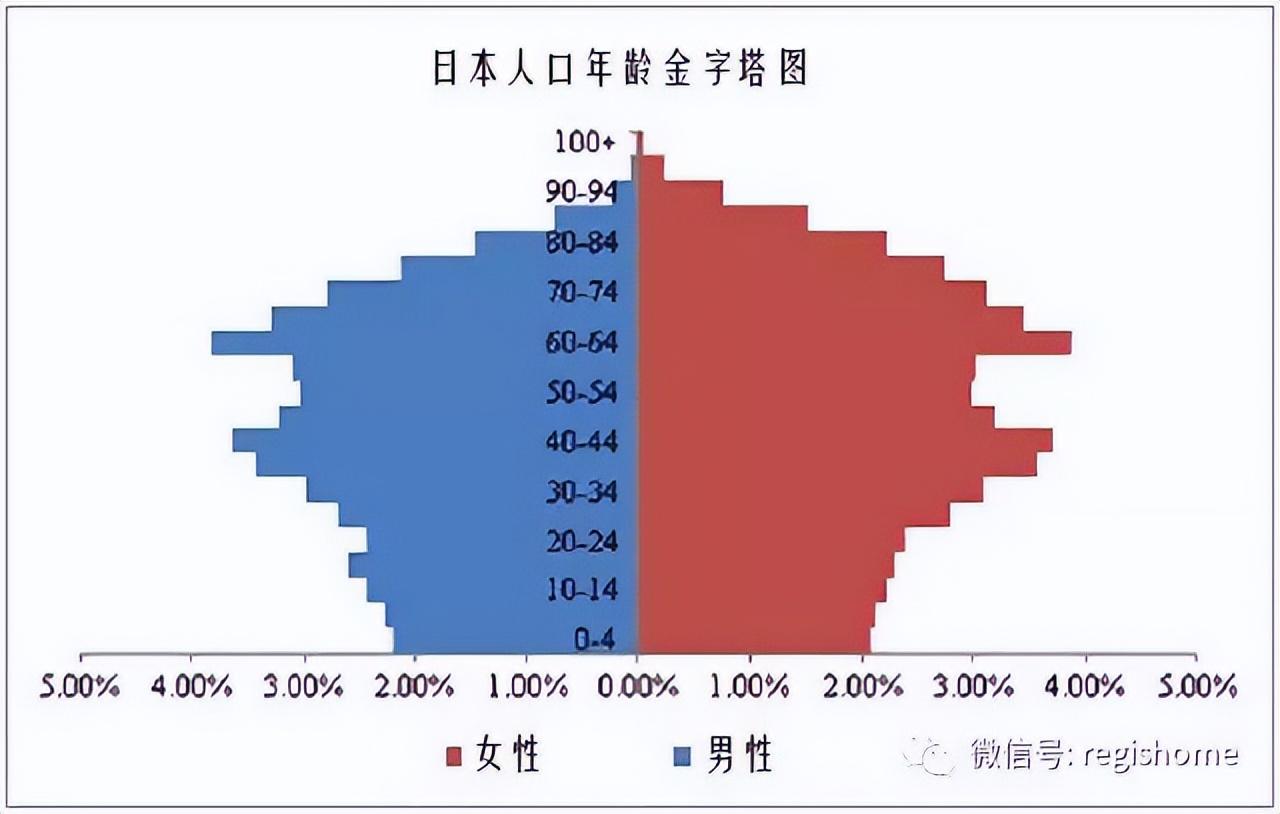

再来看反面教材——日本。这个对比非常明显,60岁以上的老年人非常多,这就是非常严重的“人口老龄化”。此外,这几乎是一个倒三角形,上面粗下面细,孩子的数量太少。

我们再来看中国。30岁以下明显变细,底部略粗是因为当时放开二胎。所以再过几年,50岁以上的步入老年,我国就会进入老龄化社会,而且年轻人的数量越来越少。当然,我们的情况暂时还没有日本这么严重。

的确,亚洲这几个国家,光看人口的话,印度的确最有优势,最有所谓的人口红利。但问题是,印度,也已经不是我们印象中那个无节制生孩子的印度了。据联合国数据,印度生育率已经无限逼近“标准人口替代率”。

什么是标准人口替代率呢?就是一对夫妻,在有生之年里,生育的子女数量能替代自己。不用算都知道,一对夫妻最少得生两个,才能实现人口替代,也就是人口总数不增不减。考虑到孩子有可能夭折,别的夫妻可能不孕不育,别的人可能单身丁克,那么平均一下,每对夫妇得生育2.4个孩子。2.4,就是标准人口替代率。

一般而言,总生育率高于2.4,那么国家人口增长将为正。相反,如果总生育率小于2.4,那么人口最终将出现负增长。当然,这个负增长不是马上就来的,可能要过十年或者几十年,才会显现出来。

当前世界上有几个著名的人口负增长国家。日本已经连续十几年人口负增长,为了人口压力,日本做出了一个“违背祖宗的决定”——引进移民。根据2021年经济合作与发展组织的数据显示,传统的非移民国家日本,居然已经成了全球第四大移民国家。

再就是韩国,从2020年开始人口负增长,当年他们的生育率只有可怜的0.84,也就是很多夫妻一个孩子都不生,或者年轻人干脆就不结婚。考虑到韩国目前男女互相仇恨的现状,能有这个生育率已经不错了。当然,他们的生育率是全球倒数第一。

而印度。出乎意料的是,印度的生育率也已经跌破了标准人口替代率。

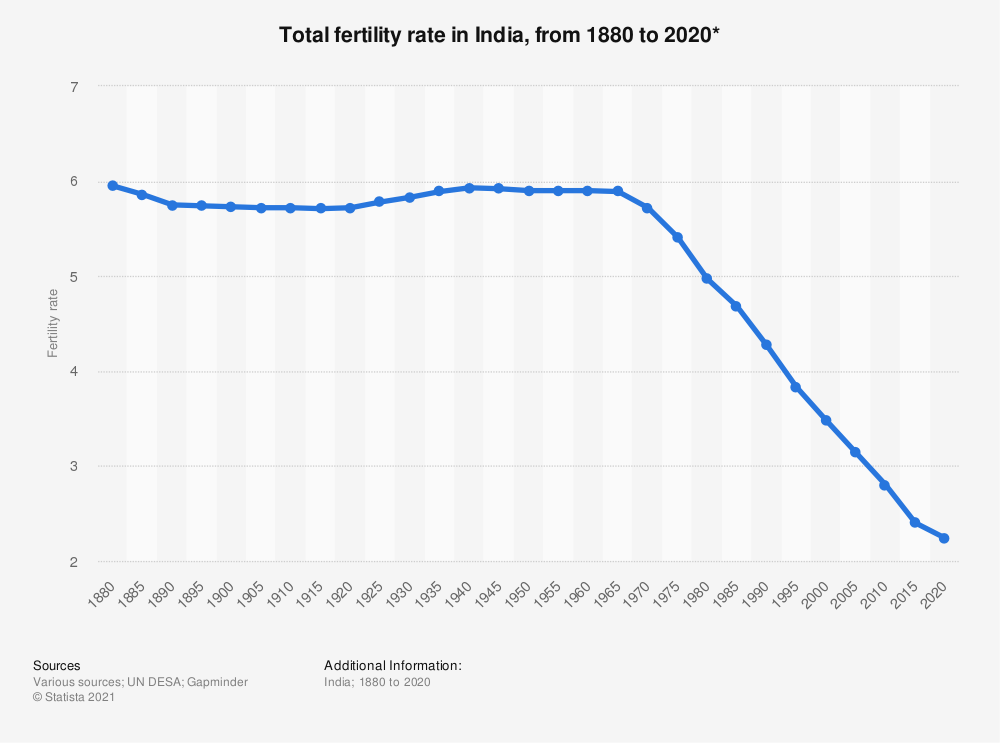

大家请看这张图。印度生育率,在上世纪70年代以前,曾长期维持在恐怖的6左右。70年代,印度政府开始实行计划生育政策,印度的计划生育比我们早了十多年。只是他的执行力度远远不及我们。所以印度生育率在70年代以后是“慢慢”降下来的。到了2020年,变成2.179,跌破“标准人口替代率”。根据专家预测,还要降,2025年降到1.93,2030年降到1.8。

根据2021年结束的全印第五次全国家庭健康调查数据,印度大部分邦的生育率都在狂跌。现在印度,只有北方最穷的两个省,生育率高于标准人口替代率,而且也高不了多少:梅加拉亚邦2.9,比哈尔邦3.0。至于著名的人口大省北方邦,这一轮调查没有公布它的生育率数据,但2016年的第四次调查,该邦生育率已经从1998年的4.1下降到了2.7,跌幅极大,现在的情况肯定好不到哪里去。

至于南部几个经济发达的省,生育率长期在1.6以下徘徊。

大家不禁要问了,印度这是咋回事?

很简单,印度人不愿意生娃了,只有24%的15到49岁已婚育龄女性,有生二胎的意愿。

那么,是印度女权终于觉醒了吗?实际上,这只占了很小一部分原因。

工业化,才是最好的避孕药。

尽管印度工业化进程长期滞后,但发展了六七十年,总是在缓慢进步的。而工业化带来的,就是劳动参与率和受教育水平的提高。大量妇女走出家庭参加工作,自然而然会抑制总体生育率。

被誉为印度社会治理典范的喀拉拉邦,生育率比中国还要低,只有惊人的1.17。因为这里的教育普及率、女性就业率,都是全印度最高的。当一个人,无论是男还是女,把学习和事业放第一位时,自然会延迟结婚时间,减少生育。

就连我们印象里地位低下的印度农村妇女,也懂得科学避孕了。来自北方邦农村的家庭主妇西玛,就背着丈夫主动吃避孕药。她在人口普查的时候非常确定的说,绝不生第三胎:“麻烦都是我的,所以我必须采取措施”。

还有一个原因,也是我们中国人非常熟悉的,高昂的养育成本。随着印度经济发展,中产阶级的数量越来越多,而中产,就意味着卷。在印度想要教好一个孩子,成本高的惊人。因为印度公立教育实在太拉胯,孩子读公立学校基本意味着废了。而私立,不是每个中产都负担的起的,所以只有先干事业,攒够了钱再生娃卷起来。

根据印度内政部的研究报告,到2036年,印度人口的年龄中位数将达到34.7岁,南部的泰米尔纳德邦,甚至将达到40岁。届时印度的人口金字塔将不再是全球最优。不过呢,印度暂时还没老龄化的问题。要知道,老龄化是个富贵病,得经济足够发达,医疗条件足够好,人民才能活得长。印度的人均寿命只有68岁,世界排名第125,比美国少8岁,比中国少10岁。所以印度的养老压力不算太大。不过这也意味着,印度的人口替代速度会比别的国家快,可能会以更快的速度进入人口负增长时代。

此外,印度还有个民族和宗教问题。

不愿意生的,都是印度教民众。印度教人口占比,已经从曾经的88%跌到了现在的80%,而一直鼓励生育的穆斯林,人口逐年增长到14.23%,在人口大省北方邦达到了20%,在城市中的占比更是达到了惊人的40%。

这种情况,让印度执政当局捏了把汗,再这样下去,印度斯坦不是梦。所以莫迪老仙已经开始对穆斯林群体祭出了“计划生育”大法。

总之,印度的人口局面,也有很多问题,并不乐观。以前印度还老是拿着所谓的“人口红利”对中国说事儿,充满了优越感。

那么,印度有人口红利吗?这个肯定是有的。

根据《联合国人口展望报告》的预测,直到 2050 年,印度总人口仍然会保持增长,届时将达到15亿,同时因为他的老人死得早,没太大的老龄化压力,所以印度的人口结构也将继续呈现年轻化的特征,具备明显的人口红利。

这里,我们插一句关于“人口红利”的理解。很多朋友不太喜欢“人口红利”这个词语,但劳动力资源,的确是一种“红利”。人口红利是有多个维度的,并不光光只是“年轻劳动力”。首先,劳动力得掌握一定的技能;第二,劳动力手里得有钱,创造足够的市场需求;第三,要有足够强的组织能力。这三个要素缺一不可,合在一起,才是真正的人口红利。正面案例,当然是中国。

反之,光是人口多,没素质、没钱、没组织,那就创造不了价值,还要消耗资源。海量的低素质失业人口,和糟糕的政府治理结合在一起,吃也能把你吃穷了。

而从劳动力的素质和劳动参与率来看,印度人力资源质量,还处于较低水平。

先说教育。教育分两个阶段。经济追赶时期,以技术扩散和模仿为主,这个时候,中等教育水平起到关键性作用。印度现在明显是在追赶阶段,但它的中等教育,先不说质量如何,光是普及率就低的离谱,才70%。根据相关机构的预测,如果未来印度依然在教育上投资这么少的话,它的中等教育升级程度不容乐观,直到2050年,仍然会显著落后于美国和中国。

至于高等教育,高等教育水平在创新阶段起到更关键的作用,这个的高低,决定一个国家向技术前沿移动的能力。我们正处在这个冲顶阶段,高等教育,应该是跟的上的,看看如今大学生地位不如狗就知道了。而印度,它的高等教育是为美国培养人才的。

再讲讲女性的作用。根据世界经济论坛发表的《2017年全球性别差距报告》,印度的女性劳动参与率只有30%,而且近几年还出现了明显的下降趋势,到2022年只有26%了,远远低于亚洲大多数国家的水平。

所以,印度人虽然多,但占人口一半的女性,只有四分之一参加工作。剩下的家庭妇女还不愿意生娃。这明显会降低劳动力的有效供给。

总之,印度的人口红利,就如我们“魔法部”发言人汪老师说的,有红利是一回事,能不能利用好,是另外一回事了。

人口问题也可以推导出经济大势。很多朋友看到印度人口超过了中国,就担心以后印度经济会不会超过中国呢?

总体来看,印度存在有利于未来长期增长的因素,主要包括: 年轻的人口结构和人口红利;潜在的、庞大的国内需求市场;积极推进的经济改革政策;现阶段,较低的发展水平给与了追赶效应等。

但是如果要推算出一个具体的数字,不少业内专家对此都有点“薛定谔”,表示印度真的很难用常理推导。比如中国社科院的博导张延群教授就认为,从长期看印度经济正处于转折点,未来能否继续保持高速增长,面临着太多的不确定性,决不能单纯用人口来推测。

比方,投资是经济发展的一大推动力,而投资率在很大程度上是由储蓄率决定的。你可能觉得,按常理,人口越多,储蓄也就越多。这还真不一定。根据全球144个国家的面板数据,对储蓄率因素进行的量化研究发现,单纯的人口因素,对储蓄率的影响不显著,只有当人口因素,和经济增长相结合时,才对储蓄率有显著的影响。所以张教授从几个模型推导出来,印度到2050年,投资率为 33%,基本与2018年水平持平。

这是因为,印度经济尽管有较快的增长,但印度经济目前是以服务业为驱动力的,投资率与亚洲其他主要经济体相比,一直相对较低。除非印度以后改了脑回路,大规模投资制造业,否则这个数字变不到哪里去。

各位朋友可能又要问了,你怎么知道印度以后就不会转向制造业呢?

这是因为制造业这条路,已经被我们走完了。

中国在改革开放之后相当长的一段时间里,制造业都保持了两位数的增长,为经济高速增长做出重要贡献。这种高速增长,有一个大背景,那就是我们成功借力了经济全球化带来的历史机遇。经过40多年的发展,中国制造业已经嵌入全球供应链之中,形成了配套齐全的工业体系。而现在,全球经济增长放缓,去全球化将大概率成为国际经贸合作的主旋律,在这种国际大背景下,再考虑到印度的人口素质问题,以及他们国内政策制造的种种障碍,印度制造业想要抄中国作业,会变得更加困难。

那么,印度到底会不会超越中国呢?

下面,我们做一个理想化的假设。

假设印度在土地制度和劳动用工制度等方面的改革能够取得实质性进展,在电力交通等基础设施建设方面持续进行投资,国际不爆发大规模金融危机,宇宙不发生流浪地球这样的大灾难,那么2023—2035年,印度GDP平均增长率可能将保持在6.9%左右的较高水平;2036—2050 年会比前一个15年略有下降,达到6.5%左右。如果不考虑通货膨胀带来的变量,那么印度GDP在2035年和2050 年,将分别比2022年增长大约2.5倍和6.6倍。

再看我们,目前的基本共识是,未来中国长期的经济增长速度,会呈现缓慢下降的趋势。这是因为,过去40年推动中国经济高速发展的追赶效应在减弱;人口红利在渐渐退去,逐步进入老龄化社会;环境和资源的约束也会增强。总体看,中国经济已经从追赶型的高速发展进入以自主创新为主的高质量发展的经济新常态阶段,所以增长速度肯定会放慢的。

但我们也不是没优势了,国内市场的规模依然巨大,不同地区不同部门之间存在较大的差异性,经济的韧性和惯性还是很强的。大多数专家对中国经济的长期预测,基本都认为 2035年以前可能是年均4%,到2050年可能进一步降为3%。

这么一算,到2035年,中国GDP是印度的3.62倍;到2050年,中国GDP是印度2. 19 倍。

而现在,是5倍!

那么,凭啥印度只能长这么多?印度未来的经济增长率,会不会超过我们上文提出的数字呢?

根据麦肯锡全球研究所的研究报告,到2030年,印度如果要达到8%左右的增长速度,需要将投资从现在的33%,上升到至少37%;还要加强教育投资,提高教育水平;还要将大型企业的数量增加3倍;还要放开土地市场供应,将土地成本降低20%~25%;还要为工业创造灵活的劳动力市场;还要降低20%~25%的商业和工业关税;还要将大约30家最大的国有企业私有化,使其生产力有可能翻番;还要改善经营的便利性,降低经营成本,等等等等。

以上任何一个,都是无比艰巨的任务,想要同时实现,莫迪老仙就算是真神仙,法力也不够。因此,未来印度达到8%以上高速增长的可能性很小。

当然,我们说的是印度,印度的一切总是充满未知性,万一呢?万一做到了,那印度的未来还是可以期待的。

好了,今天就先聊到这里。喜欢的朋友别忘了点赞关注支持,我们下期不见不散,谢谢大家。

相关文章