只有大学生才明白的窒息,究竟是怎么一回事?

时间:2023-04-10 15:40:39

小学的时候,七点半到学校,开始早读,至于早饭还能买买吃吃,下午四五点就可以回家了。初中的时候,七点二十到校,开始早读,学校已经不在家门口了,吃早饭就要牺牲睡眠时间,晚上八九点才能到家。大学以前的请假,一条短信,父母一个电话,一切就搞定了,我深刻的记得我高三二模后,一条短信,我在家休息了一个月,没人要求你生病开市级以上的病历单。上了大学后,我没想到,竟然家里死人,回去缅怀,在规定上也是不能请假的。生病了要出具证明,一切都变得很灵性。杭州下沙某大学生说:今年大二,只有大一上学期有早晚自习。

只有大学生才明白的窒息究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

别叫我,我还能再睡三天三夜!

小学的时候,七点半到学校,开始早读,至于早饭还能买买吃吃,下午四五点就可以回家了。

初中的时候,七点二十到校,开始早读,学校已经不在家门口了,吃早饭就要牺牲睡眠时间,晚上八九点才能到家。

高中的时候,随着年级的增长,到校时间越来越早,上课时间越来越长,从七点半渐渐的提前到了六点半。一顿健康的早饭更是天方夜谭。

不过没关系,中国的学生没有点胃病,都不好意思说自己上过学。

高三的时候,老师给我们描绘了多少大学的美好时光,甚至有老师说:就算你想考研,只要好好学习一年就可以了。(现在看来,这句话是假的,假的我都怀疑他没上过大学,或者我上了假大学。)

我脑海中的大学是,自由、开放、包容的形象,当我真正上了大学之后,发现这里比之前更拘束,只是不在拘束于形式,而是在各种方面的拘束。

大学以前的请假,一条短信,父母一个电话,一切就搞定了,我深刻的记得我高三二模后,一条短信,我在家休息了一个月,没人要求你生病开市级以上的病历单。

上了大学后,我没想到,竟然家里死人,回去缅怀,在规定上也是不能请假的。生病了要出具证明,一切都变得很灵性。

大学以前的早晚自习,我们有事可做,并且带有一定的强制性,不至于时间会荒废。

上了大学后,小部分同学觉得,早自习可以背背英语挺好的,但大部分同学确实在早读的时候强撑着自己的眼睛,摆出一副在学习的样子,殊不知大脑早已经休眠了,有些大概撑不住就直接睡了。

而这种早读的补觉,其实并没有实质的用途,只会让接下来更困,并且心里充满了不爽的负面情绪。

一位老师说:学期末、学年论文、毕业论文、考研的时候大学早晚自习就很有必要了!有的人,大学不学习,有的人大学认真学习,四年后都面临继续读研还是就业,选择权是自己的,有没有必要,予己而言,与人无关。现在参加工作了,才知道在大学图书馆自习的时光是最美好的,仅此而已,望珍重。

其实,学习是一个要主动的事情,被动的效果微乎其微,甚至还会有反作用。早晚自习的存在是为了学习,如果早晚自习,大家是在看电影,刷微博,玩游戏等等之类的事情,岂不是浪费时间。

杭州下沙某大学生说:今年大二,只有大一上学期有早晚自习。 早自习是真的没必要,大家都是起床困难户,到教室吃个早饭,看会儿手机再补个觉时间就没了,基本不会做与学习相关的事。 晚自习是因为大一上还没有晚课,那时学习积极性也比较高,至少提供了学习的氛围,对我这种受学习环境影响比较大的人来说还挺不错。 学校想让我们有个从高中到大学过渡的过程,初衷是好的,但毕竟每个人自律性不同,学习这种事情还是要靠自己,不能太依赖学校和其他人。

杭州下沙某大学生说:没必要!限制了很多事情!比如想去一场讲座,但是有晚自习,想请假?请不到!又比如晚上想在外面参加一些社会活动,一想到有晚自习就不得不放弃,这样子会失去很多成长(是这么说吧?)的机会,很多人在早晚自习玩手机,倒不如把时间交给我们做一些有意义的事情。

@凶:早自习我们没有,可能大二会有,上学期有晚自习,这学期变成了晚上都是课…晚自习都在玩手机啊,没必要,只是换了一个地方玩手机。

@铅笔:我们学校没有早晚自习,一般都是自己在宿舍里看书。或者时间由自己来支配,和朋友一起散步,聚餐等等。所以还是很轻松的。

大学生的早晚自习,供养多少自媒体,大学生@某心某:都在看你的公众号文章。

我很欣慰。

有些同学觉得早晚自习可以学习,有学习氛围,在宿舍待着学不下去,看见床就想睡,看见手机就想玩。

您屁事真多呦!

您见过贫困山区的孩子,非要有教室才能学习的吗?您见过第一名,非要有早晚自习才能学习的吗?

我也是好奇,一个早晚自习教室里,大部分人也都在扣手机,睡觉,你的手机还是放在你的手边,有什么区别吗?

不知道你是学给别人看的,还是学给你自己的,况且图书馆的学习氛围不是更好吗?。

想学习,你去学,没人拦你。

早晚自习,是为了更好地学习,问题是没有人学习,大学也不再是能强制学生早晚自习做什么的场所,一个本就不合理、没有意义的面子工程,为什么要找到解决方案才能取消呢?

就好像,规定大家每天都要上厕所,但今天有人不想上厕所,你非要让我找到解决方法,然后才能取消每天上厕所的规定。

除了荒谬,不知道还能说什么。

不知道的人还以为我进去了呢!

有些事情,就是要自己做主的,规则限制的只有好人而已。

该学习的人,没有早晚自习,照样会想办法去学习,不想学习的人,有早晚自习也是睡觉玩手机,而那些中立的人,可能也会因为逼迫和强制产生反抗心理。

没有精神的我,真的不仅仅早读睡觉,而且每一节课都要睡觉。

晚自习的存在真的让很多事情都做不了,讲座听不了,想要出去办点什么事情,都有个枷锁在那里,而且还是一个没有用、臃肿的枷锁。

我不想有一天,“你真是一个好孩子啊!”这句话变成了贬义。

只有大学生才明白的窒息相关阅读:

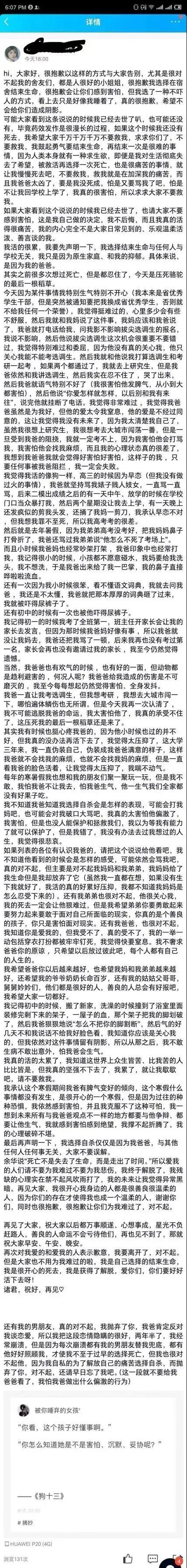

济南女大学生自杀,遗书曝光:太用力的爱,是父母喂最毒的药

“爸爸虽然是为我好,但他的爱太令我窒息……”

这两天,济南一位女大学生,在宿舍服毒自杀身亡。

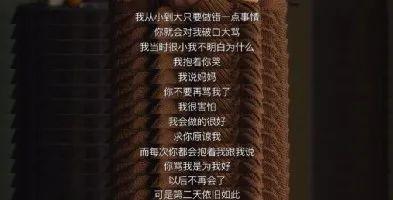

随后,女孩留在QQ空间上的遗书被网友们曝光,戳痛无数网友的心。

令人心痛的是,死因竟与父亲有关。

上下滑动查看全文

网友们纷纷惋惜怒骂:

“这到底是什么样的魔鬼父亲,让一个女孩走上了不归路?宁愿死去,也不愿意活在这个世界?”

看完遗书,我才深深地明白了这个女孩的绝望和窒息。

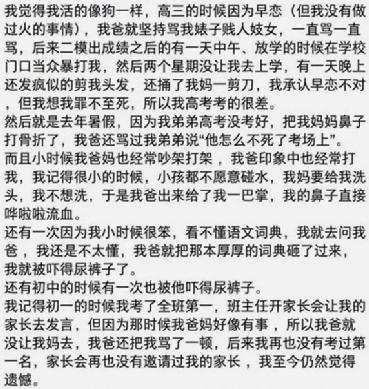

从小到大,爸爸像是摆脱不了的恐怖阴影,无时无刻不在控制着她,让她无处可逃:

被发现早恋,父亲破口大骂女儿贱人婊子、妓女,还让她去死;只要没有满足父亲的期待,就会被暴力虐待,甚至当众暴打;

女儿想考研,父亲却让她考选调生,不听话的话,就要断绝父女关系。

父亲这种充斥暴力与威胁的爱,早已击垮她脆弱不堪的心。

既然活着,总要小心翼翼如履薄冰。

死,便成了她唯一能想到的解脱方法。

她留给这个世界最后一句话都是在央求大家,千万别救她:

“如果大家发现我时,我还没能死掉,求求你们,千万千万千万不要救我。就让我慢慢死去吧,救我,只是在加深我的痛苦。”

看着这份泣血的遗书,不禁想起作家吴晓乐书中一句话:

“父母每一次错误的爱的试验,都可能给孩子烙下永恒的暗影,埋下随时会引爆的炸弹。”

父母以爱为名,行伤害之实,受折磨的只会是可怜无辜的孩子们。

父母过度的爱

是孩子一生的灾难

赵薇导演的系列剧《许愿》中,小雨(杨紫饰)从小被迫活在单亲妈妈独裁式的爱中,万分窒息。

做错一件事,妈妈就破口大骂。

骂完,抱着她说:“我都是为了你好”。

小雨的内心崩塌了。

视她为全世界的妈妈,光明正大监视她,翻看她的日记,收买她的闺蜜,破坏她的爱情。

父母过度的爱,成了她一生的灾难。

自卑感、无力感深深烙在小雨的骨子里,就算遇到喜欢的人,她也觉得自己不配,爱不了人。

好不容易鼓起勇气表白一切,却担心会因此伤透妈妈的心。

活得拧巴纠结,是被“爱”压垮的表现。

还有一位少年,爸爸律师妈妈公司财务,家庭条件优越。

在家里,他样样都不缺,凡事也有妈妈亲力包办,从来没进过厨房。

玩游戏时,妈妈甚至还为他准备好零食饮料。

对他的关心,无微不至。

然而,越是拼命为孩子付出,给他很多很多的爱,孩子反倒叛逆任性。

把一切视为理所应当,孩子一回到家就打开电脑,沉迷在游戏中,一玩就是一个通宵。

爸爸找他沟通,他很抗拒,不愿说出自己的想法,只会“嗯嗯”回答。

包括被送去参加变形记,他也一度心生反抗暴走八小时回家。

一个在蜜罐瓶中长大的孩子,为何除了游戏以外,没有半点生活热情和动力。

说到底,是父母对他的爱“太多”,束缚了他的成长。

有人打过比喻,父母的爱就像是为孩子准备的旅行包,要准备足够的东西,还要注意别太重。

太重的话,孩子会很累。

为了走远,孩子会不断扔,甚至到最后会扔掉这份爱。

亲情就此断联。

有位心理学家曾说:“父母过度的爱,其实是孩子的负担。”

深以为然。

我相信绝大多数父母,都是非常爱孩子的,甚至愿意为了孩子,付出一切,但过于“以孩子为中心”,反倒会成为孩子的负担。

一旦孩子没有变优秀,内心就会觉得对不起父母,做出出格的行为。

爱孩子没错,但爱太过火,越过了应有的情感边界,反而成了摧毁孩子的魔爪。

别让孩子一边煎熬忍受着父母超负荷的爱,一边慢慢学着放弃自己。

优秀的孩子

未必是我们看的那样

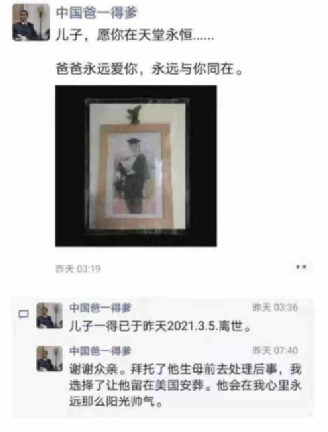

3月初,广州育儿圈“网红爸爸”一得爹,在朋友圈发布儿子一得去世的讣告,震惊无数人。

年轻帅气、前途无量的学霸,为何要自杀?

翻阅爸爸为儿子开的公众号,答案昭然若揭。

在一得不到20年的人生里,爸爸可谓是倾尽全部、用心至极地培养他。

1岁时,单身父亲毅然辞去高管职务,变卖房产迁到郊区,父子俩过上“世外桃源”般的生活。

捡垃圾变现,开垦荒地自给自足,是整个家庭的收入之一,剩下的,是粉丝们的打赏和捐赠。

靠它们,爸爸硬是把他送上贵族学校。

教育上,爸爸也下足了苦心。

他三岁前不能说中文,要用英语交流。

想喝可乐,得先拿笔写下来或画出来。

家里来了大量慕名前往的客人,七八岁的他,一人做全部人的饭,以表达谢意。

不光对他“狠”,爸爸对自己也足够狠。

拍了20多万张照片记录他的成长,17年用坏了5部相机。

每天不重样给他做饭,把蔬菜刻成字母,数数也有25万个。

亲手给他做手工模型,出书的字数精确到他的出生年,书中的动物数也跟自己生日有关。

这些还不够,爸爸甚至专门改造了一间屋子,设立“一得博物馆”。

如此煞费心思,培养出了高分拿下埃默里大学的绝世天才。

就在所有人好奇这种成功教育时,他自杀的消息,把所有美好的幻想炸得粉粹。

原来,别人眼中优秀懂事、阳光帅气的一得,和真实的他,有着巨大的落差。

据身边的人反馈,一得有抑郁症,去世前有明显的负面情绪。

逝者已矣,孩子内心究竟有多痛苦、纠结和割裂,我们不得而知。

唯一清楚的是:

父母最大的无知,是以为孩子看上去阳光优秀,就一定健康。

事实上,光鲜的面具底下,藏着孩子千疮百孔的心。

优秀的孩子,未必是我们看到的那样幸福快乐。

再阳光,也有黑暗陪伴。

大多数中国式父母都会犯的错

畸形的爱

心理学者李雪曾一针见血抨击中国式父母:

“本来什么都不懂,但是一生了孩子,就觉得自己什么都懂了,不断去纠正孩子、限制孩子。”

大多数中国式父母,都很爱孩子。

秉持着“为孩子好”的观念,把孩子当成宠物、工具人,强迫、威胁孩子听命顺从。

他们最容易犯的错,就是对孩子畸形的爱。

其中包括两种方式:

一是爱过头;二是教育方式不对 。

用这两种方式的爱去教育孩子,最终换来的只会是双输的结局。

《家为何会伤人》中有个案例:

梁姨见儿子沉迷网络,不思进取,心急如焚。

托弟弟去网吧逮人,逮到后痛打孩子一顿。

为了劝儿子回头,梁姨还下跪哀求。

打骂无用,儿子越来越抵触,一听到家里的电话就挂掉,不再主动理会。

用心至此,怎么会养出逆子?

为此,作者武志红给出结论:

父母的爱里,带着一种恐慌,无法忍受孩子不受控,是亲子冲突的根源。

看不到孩子的生命成长,总把孩子当成永远不懂事、长不大的小孩。

于是自以为是地给孩子一切,处处为孩子操心、包办,爱孩子远胜过自己。

密不透风的“爱”,只会逼走孩子。

教育不当,也给孩子的个性塑造造成极大的负面影响。

同事一年前谈了场恋爱,男才女貌两相当,被很多人看好。

谁知同事爸爸死活不同意。

为了阻止他们,爸爸先是带人去公司当众数落同事,还到同事和男友住的地方大闹,当街骂男方死皮赖脸、吃软饭。

再难堪的事,爸爸都干得出来。

最后,如爸爸所愿,同事分手了,却从此孑然一身,不问红尘。

美国心理学会有项研究表明,对孩子的生活过度关注、保护的父母可能会伤害孩子的情感发展。

错误的教育,更是破坏孩子健康成长的机器。

不把孩子当成有独立人格、自我意识的个体,这种畸形病态的爱,终究养出“缺陷儿”。

学会教育孩子

是每个父母一生的必修课

一次公开场合中,主持人白岩松谈及自己多年来的教育心得:

“父母是需要学习的一种岗位,而且要不断的学习。”

养育儿子二十余年,他尊重儿子,不断学着把儿子当成平等的人看待。

儿子沉迷武侠小说忘记写作业,白岩松理解那种专注爱好上的忘我,没有半句苛责;

儿子喜爱历史,报读冷门的蒙古学专业,白岩松抱着一颗开放的心,支持到底。

即便儿子是学校数一数二的学霸,白岩松也不高调自夸,甚至为儿子中考没考第一叫好。

高层次的父母,永远都把自己当成和孩子一样的人。

孩子几岁,父母就几岁。

孩子喜欢什么,父母就试着去接受、理解和认识。

不要自以为比孩子大二三十岁,就自以为是地认为“我说的做的一定对”。

越是自我的教育,越容易伤害孩子的未来。

没有人天生会当父母。

好的父母是需要终生学习的,而学习成果直接决定孩子的人生起点。

正如世界首富洛克菲勒曾说:

“我们这个世界就如同一座高山,当你的父母生活在山顶上时,你当然不会生活在山脚下;当你的父母生活在山脚下时,注定你不会生活在山顶上。一般情况下,父母的位置决定了孩子的人生起点。”

教育不是经验的天敌,自以为是的鞭策激励,而是和孩子一起探索、学习和成长。

和孩子相处,我们永远是初学者。

学习教育孩子,是每个父母一生的必修课。

放下心中固有的教育成见,倒空自己,从零开始,和孩子保持同频,站在孩子的视角看世界。

如此,才能给孩子成长提供最肥沃的土壤,最有价值的营养。

相关文章